オリンピックTOKYO2020が始まってからCovid-19の感染が加速度的に拡大しています。

京都でも感染急増中で、昨28日は新規感染者数が過去最多でした。

そんな状況で、「食事会」は禁句になっていますが、義弟の招きで久し振りに食事会です。

義弟夫妻と義妹の4人が四条通り河原町にある京料理「田ごと」に集結。

女房は2回目のワクチン接種後2週間が経過していないため横浜の自宅でステイホーム。

出席の皆さんは2回のワクチン接種も完了していることもありマスク会食となりました。

8月2日から京都も「まん防」が適用され、お酒も飲めなくなるのでラッキーでした。

JR京都駅改札はご覧のような人流で昨年4月の「緊急事態宣言」時(※)と比べ極端に増えて

いますね。

(※)Diary-2.972/「緊急事態宣言後の激変した世界」

コロナも第5波を迎えるとコロナ慣れしてしまっているのでしょうか。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

|

| 今日の京都駅西口改札の人流(2021.07.29_17:19)_ |

昨年4月の「緊急事態宣言」下の同改札の人流

(2020.04.09_13:48) |

改札正面広場で「祇園祭りの提灯・ミニチュア鉾」の展示イベントがあり見物。

山鉾巡業はコロナ禍で2年続けて中止となったので、展示品で「京都の夏」を感じ「祇園祭り」の

雰囲気を味わいました。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

|

| 祇園祭りの提灯とミニチュア鉾(右端が長刀鉾)の展示品 (2021.07.29_17:17) |

京都市バスに乗り四条河原町で下車。

四条河原町通りも四条通も御多分に漏れず人の往来が多いですね。

|

|

|

| 四条河原町通りの人流 (2021.07.29_17:48) |

河原町四条通の人流 (2021.09.29_17:50) |

バス停から歩いて2〜3分で四条通りに面して京料理「田ごと」の看板。

間口が狭く奥行きが深い、いわゆる「鰻の寝床」の京町家のアプローチが伸びています。

打ち水されたこの石畳がなんとも京の美意識を感じます。

|

|

|

| 「田ごと」の間口と奥行きのある「鰻の寝床」の石畳のフプローチ (2021.07.29_17:51) |

既にお三方は個室の座敷で待機中でした。

皆さん、お元気のようで久し振りの挨拶を交わして掘炬燵のテーブルに着席。

コロナ対策としてテーブルには飛沫防止用のアクリル板でパーテーションが。

冷酒の食前酒で乾杯!

お後は先付けを肴に最初はビールです。

今日の京都も暑かつたので最初の一杯がなんと爽やかで美味しかったことか。

先付けのウニの入った器が珍しいです。

女将さんによると祇園祭りの長刀鉾(なぎなたほこ)を模したものだそうです。

流石に京都で風流ですね、器にも四季が表現されていました。

|

|

|

|

| 長刀鉾の形をした先付けの器と長刀の蓋 (2021.07.29_18:04) |

祇園祭の長刀鉾(※) |

(※)出典; Wikipedia / 長刀鉾

京都駅でのミニチュア鉾の展示で長刀鉾を見てきたばかりです。

長刀鉾とは鉾先に疫病邪悪を払う大長刀をつけているのでこの名で呼ばれます。

祇園祭の山鉾巡行で先頭を巡行する鉾なんですよ。

お後は次から次へと出されるお料理をちょっとずついただきながら冷酒をチビリチビリ

やりました。

鱧(ハモ)の吸物や湯引き、お刺身、焼物、賀茂茄子の餡掛け など夏の旬の料理を楽しみながら

3年間の近況報告やら四方山話に花が咲きました。

ところで、一体いつになったらコロナ禍が終息し、安心して生活できるようになるのでしょうか。

ワクチン接種による集団免疫の早期獲得に期待するしかないですね。

それも、政府が言うほどワクチン接種を拡大できていないのが残念です。

6月30日から鎖骨骨折部の超音波治療を自宅で始めて以来約1ヶ月が経ち、今日は

その経過観察のために病院を訪問。

先ず、X-線検査を受けました。

その画像から骨の癒合(骨のくっ付き)がどれだけ進んでいるかを見るためです。

主治医とX-線写真を見ながら面談。

主治医曰く、X-線写真では見づらいですが未だ骨の癒合が見られないですね、と。

骨の癒合が進んでいると骨折部の両端が白く見えるそうです。

確かにX-線写真では骨のくっつき具合が分りづらいです。

どうしてX線-CT検査をしないのかと主治医に尋ねると、発がんリスクの増加(確率的影響)

を避けるため放射線被曝を制限しなければならないとのことです。

短い期間内の繰り返しCT検査は避けなければならないようです。

Netで調べてみると、健康診断などで受ける胸部X線検査で受ける放射線量は0.06mSV

(ミリシーベルト)ですが、X線CTでは撮影部位や方法により異なるが、1回当たり5〜30mSV

と格段に多いですね。

発がんリスクの増加を避けるためには少なくとも100mSV以下に抑えた方が良いようです。

それで納得しました。

参考までに身の回りの放射線被爆線量の早見表は以下の通りです。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

主治医からは、超音波治療の継続と1ヶ月後の経過観察をすることになりました。

その他の質問に対する主治医の回答です。

(1)鎖骨・骨折部の痛みは無いが、左腕や肩甲骨付近に痛みがある原因は?

⇒鎖骨骨折とは無関係とのことで 転倒時の強い打撲でそれらの組織に起こした損傷との

ことです。

だから、どうせよとのアドバイスが無かったですが、ここの専門はは整形外科だからで

しょうか。

(2)自身でのリハビリはどの程度行えばよいのですか?

⇒手を肩より上に上げないような運動(リハビリ)ならOK。

肩より手を上に上げると鎖骨に外力が加わるからとのことです。

最後に、治療部位を示すマジックインクのマークの位置が正しいかどうか確認してもらった

ところ適正とのことでした。

骨折部の位置は肩の関節(凸部)から6cm首側の部分とのことで、今後のマーキングの位置の

目安として確認できました。

今後も毎日20分の超音波治療の継続です。

手術ではなく自然治癒を選択したのだからやむを得ませんね。

自宅で超音波骨折治療を始めて2週間が経ちました。

毎日、寝る前に20分間行っていますが、この20分がとても長く苦痛に感じます。

それは、Diary-1036でお話した通り、首に右手を回し、治療器のプローブを左鎖骨

の骨折部に当て、それがズレないように20分間も注視しながら治療しなければなりません。

プローブの位置が的外れだと治療の意味が無いからです。

治療器のセットには、実はプローブを患部に固定・装着するためにプローブ固定バンドという

ものがあるのですが、拙者の場合、患部が鎖骨であるためにこのバンドを患部に正確に装着

することが難しく、難儀な方法を余儀なくされています。

女房が居る場合は、5分毎に位置がズレていないか確認してもらえるので、身動きできない

格好ながらもTVを見ながら時間潰しができます。

しかし、女房が居ないと最悪となります。

自分でプローブのズレが無いことを確認しなければならず、鏡のある狭い洗面所に移動して

治療のために20分間そこで過ごさなければならないからです。

骨が引っ付くまでこんな治療を長期間、少なくとも3ヶ月以上しなければならないと思うと

気が滅入ってしまいます。

しかも、この治療法で治れば良いのですが、この歳ですので治らなければ目も当てられません。

次第にこの治療法は大丈夫なのかと懐疑的になってきたりします。

治験でも実証されているとのことであり、厚労省認可の先進治療法に承認された医療であり、現在では難治性骨折治療には保険適用が認められている事実からして科学的な治療法だ

と思い込んでいるだけです。

そんなこともあり、この治療法の原理や骨折治療への妥当性について知りたくなり調べて

みました。

原理が分れば拙者のこの治療法に対する信頼性が一層増すだろうと思ったからです。

拙者が使っている治療器はAccellus超音波治療装置と言います。

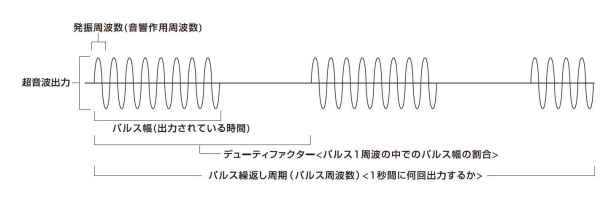

添付の冊子によると、超音波骨折治療器の技術仕様はこうです。

| Accellus超音波骨折治療装置の技術仕様 |

| 本体寸法 |

L×W×H = 160mm×110mm×45mm |

| 本体の重量 |

約435 g |

| 定格入力 |

電源入力 ; 4.8V DC |

| 電撃に対する保護の形式及び程度 |

内部電源機器 BF形装着部(注1) |

超音波出力

(単位面積を通過する音のエネルギー) |

30 mW/cm2 、60 mW/cm2

|

| 発振周波数(発振回路で作られる周波数) |

1.5 MHz |

| パルス繰返し周期(パルス周波数) |

1 KHz |

| 治療タイマー |

20 分 |

| パルス幅、デューティファクター |

200 μS、 20 % |

| 有効照射面積 |

3.88 cm2 |

(注1)医用電気機器の安全基準の形式分類の1つ。

|

| 超音波パルス波形についての説明 |

|

この医療装置は、供給された電源により高周波(1.5MHz)の電気振動を発振し、出力制御

回路を経てプローブ内に内蔵された超音波振動子を駆動させます。

超音波振動子を駆動させることによって発生した振動エネルギーにより治療用低出力(30mW/cm2 or 60mW/cm2)超音波パルスが断続的に放射され、直進した超音波パルスが1秒間に1,000回、患部に照射されることで骨芽細胞(注2)が刺激され、骨癒合が促進されるというわけです。

やはり、Wolfの法則が基本となっている治療法だと分りました。

(注2)骨の新陳代謝である骨リモデリングの過程で、新しい骨を造る働きをもつ細胞。

「Wolffの法則」を説明しておきましょう。

Wikipediaで検索したのですが日本語版ではなくて英語版だけでした。

拙者の読解力では時間がかかり面倒くさいのでNetから情報収集してみました。

それらの情報を総合するとWolffの法則とはこうです。

ドイツの解剖学者、Julius Wolff(1836〜1902年)が19世紀に提唱した法則。

“正常にせよ、異常にせよ、骨はそれに加わる力に抵抗するのに最も適した構造を発達させる”というもの。

換言すると、骨に外力が加わると骨の内部に応力が生じ骨は歪み、その応力が大きい

部位ほど骨の組織が増殖し部厚く丈夫になり外力に抵抗する。

逆に、応力が小さい部位は骨組織が吸収されて薄くなる。

これを骨のリモデリングと言います。

このようにして、外力に対して最も適した骨の形態と構造が出来上がる。

そのメカニズムとは、骨が外力により歪むと圧電効果によりそこにピエゾ電圧が発生し、

陰極にカルシュウムイオンが集まり、骨芽細胞により骨組織が形成されると考えられている。

骨折は外力による骨の歪みが最も大きい部位に生じるので、手術で骨を整復した後に適当な外力を加えると、歪みが最も大きい部位、すなわち骨折部に骨の増殖が起こり、回復が促進される。 この法則は正常な骨の形成にも当てはまる。

|

Wolffの法則を実現することで骨折治療を促進するための超音波骨折治療器が考案された

ことが理解できました。

ただ、超音波治療は原則1日1回20分とされています。

この時間の規定がどのように決められたのか分りません。

治療者の忍耐時間とか充電池の容量なんかで決められているのではと勝手に思ったりしています。

そんなこんなで、超音波骨折治療法を信頼することにしました。

「信ずる者は救われる」でしょうから。

しかし、3ヶ月間の治療は辛いものがあります。

English Weekly topics-2.archive / No.297-Jul.18,2021 / Weekly topics-2.archive / No.297-Jul.18,2021 /

“My treatment record of clavicle and rib fracture (6)--Verification of

ultrasonic therapy

as a fracture treatment method--”

6月28日に左上の臼歯跡にインプラント人工歯が入り、一連のインプラント補綴は完了し全ての歯が揃いました。

これで正常な食生活ができるようになり、とても便利さを感じています。

実際、インプラント前は臼歯の欠損のため歯茎で食べ物を噛んでいて不自由していましたが

それもなくなり満足しています。

今日は、噛み合せの最終微調整をしてもらいました。

違和感なく食生活ができそうです。

その後、上側の前歯(中切歯)付近の歯槽骨の状態を診るためのCTとX線の再検査を受け

ました。

当初の検査で歯槽骨の状態が悪いため今回のインプラントはペンディングとなっていました。

現在、抜けた前歯は両側の前歯とボンドで接着した状態です。

主治医は両方の画像を見ながらインプラントの方法として選択肢を2通り提示してくれました。

先ず抜け跡に残っている歯根を抜歯した後、

(1)歯槽骨が正常な状態に回復後にインプラントを実施する。

(2)回復が見込めない場合、人工的に骨を補強してからインプラントを実施する。

と言うことで、とりあえず、次回(7/30日)は前歯の歯根の抜歯の予定。

前歯のインプラントは長期戦になりそうです。

続く Diary-2.archive / No.1041-2021.08.06 / 「インブラント治療記(14)」 Diary-2.archive / No.1041-2021.08.06 / 「インブラント治療記(14)」

TOPページへ戻る TOPページへ戻る

|

|