今日は、秋の3連休の最終日、敬老の日。

3日前に女房が近場の溫泉にでも行ってゆっくりしたいと申します。

ということで、琵琶湖近辺の溫泉宿をNetで検索しましたが、どこも満室かコロナ禍で休業中

のいずれかでした。

それもそのはず、明日、あさっての予約を今日に取れるはずがありません。

念の為、琵琶湖ホテルを検索したら何と1室空いていたんです。

このホテル、過去に行ったことがあり溫泉があることは承知していました。

早速、9/20から1泊2日でNet予約を完了。

女房の願いを叶えたからには今度は拙者の願いを叶えたいです。

それは、米原市柏原の柏原歴史館で展示されている「高札」の見学なんです。

女房に言ったら、“そんなものを見てどうして楽しいのか?” と。

“見たいから見に行きたい”のだと禅問答のような受け答えをしていたら渋々応諾し、見学後に

溫泉に行くことで決着しました。

皆さんもご存知のNHK大河ドラマ「晴天を衝け」に登場するあの徳川慶喜。

1,868年(慶応4年)に鳥羽・伏見の戦いで敗れた慶喜の追討を命じる高札が、この歴史

博物館で展示されているのを新聞で知ったからです。

ちなみに、高札とは主に江戸時代、法度 (はっと) ・禁令、犯罪人の罪状などを記し、一般に告示するために町辻や広場などに高く掲げた板の札のことです。

歴史館のある滋賀県米原市柏原は岐阜県の関ケ原町に隣接する伊吹山の南麓にある町です。

伊吹山は古くから薬草の宝庫として知られ、ヨモギを原料とする艾(もぐさ)が特産品だった。

JR草津駅を出て米原駅で乗り換えて三つ目のJR柏原駅に着いたのが11:44。

乗降客は我々だけで、駅前には人影もなくひっそりしていました。

|

|

| JR柏原駅(東海道線) (2021.09.20_11:54) |

駅にあつた「中山道柏原宿散策マップ」に従って駅近くの旧中山道に出ました。

かっての宿場町の雰囲気を伝える古い家並みが続く街道です。

昼時のためか、ほとんど人影は無くときたま車が通るくらいでひっそりしていました。

|

|

| 柏原宿があった旧中山道の街並み (2021.09.20_11:56) |

柏原宿について簡単に説明しておきましょう。

中山道69次(67の宿場)の一つで江戸(日本橋)から60番目の宿場です。

西美濃4宿と近江8宿の中で宿の長さが約13町(約1.4Km)と一番長く、標高が約180mと

一番高地にある宿場です。

また、宿場の規模は、家数344軒、人口1,468人、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠屋22軒、

盛時には名物のもぐさ屋が10軒ほど軒を並べ、にぎわった街道筋だったようです。

(出典)「柏原宿への誘い」(柏原宿歴史館)

|

中山道69次のロケーションは以下の通りです。

マップ右端の をクリックすると大画面でご覧になれます をクリックすると大画面でご覧になれます

歩を進めると街道筋では江戸時代の宿場の面影を伝える伝統的な建造物を見物できます。

問屋場跡です。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます(以下、同文)

|

|

|

| 問屋場の説明板 (2021.09.20_11:58) |

問屋場跡(右の建物) (2021.09.20_12:00) |

旅篭屋跡です。

天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』(注1)によると、旅籠屋が22軒、周りには様々な商店がたくさんあり賑わっていたようです。

(注1)『宿村大概帳』とは、五街道(東海道・中山道・甲州道中・日光道中・奥州道中)及びそれに付属する街道の宿駅と街道沿いの様子を書き上げたもの。

各街道の宿駅について宿高・戸口,本陣の規模,旅籠(はたご)数,人馬賃銭,宿立人馬とその継立方法,社寺,生業など宿明細帳に近い記述がある。

|

|

|

|

旅篭屋跡の説明版

(2021.09.21_12:03) |

旅籠屋 白木屋 藤兵衛

(2021.09.20_12:01) |

旅籠屋 京丸屋 五兵衛

(2021.09.20_12:03) |

脇本陣跡です。

造り酒屋跡です。

宿場には3軒の造り酒屋があったとのこと。

|

|

|

造り酒屋 年寄 西川瀬右衛門

(2021.09.20_12:03) |

造り酒屋 年寄 厳佐九兵衛

(2021.09.20_12:12) |

中山道 柏原宿の案内板です。

右側に「問屋役 年寄 吉村逸平」の看板がある。

ここは、昭和時代の映画監督 吉村公三郎の実家跡で祖父が柏原最後の庄屋であったそうだ。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

|

| 中山道 柏原宿の説明板 (2021.09.20_12:04) |

柏原宿本陣跡です。

説明によると、本陣は、大名・幕府役人・宮家・公卿・高僧他貴人が利用する公的休泊施設です。

柏原宿は江戸時代を通し南部家が本陣役を務めている。

間口はこの家の両隣りを合せた広さ(26間)で、屋敷は五百二十六坪、建坪は百三十八坪あった。

建物は皇女和宮宿泊の時、新築されたとも云われる。

14代将軍 徳川家茂(和宮夫君)も慶応元年の第2次長州征伐途上に宿泊したとある。

|

|

| 柏原宿本陣跡 (2021.09.20_12:06) |

高札場(札の辻)跡です。

これから見学する「徳川慶喜追討の高札」が掲げられた場所です。

市場川の橋のたもとの常夜灯は現在もあります。

|

|

(出典)朝日新聞Digital(柏原宿歴史館提供) |

高札場(札の辻)跡近くに残る常夜灯

(2021.09.20_12:09) |

柏原宿の高札場の想像図

|

市場川を渡ると左手に連子格子の古い民家が。

伊吹艾で有名だった伊吹堂亀屋佐京商店で、「伊吹堂」の大きな看板が掲げられて

います。

創業350年の老舗で知られ、1835年刊行の歌川広重による「木曽街道69次・柏原」にその店頭

風景が描かれ、現在もその佇まいを残している。

盛時には9軒の艾屋があったそうだが、現在では唯一営業を続けている。

残念ながら今日は祝日のため定休日でした。

|

|

(出典)Wikipedia-柏原宿 |

| 伊吹堂亀屋佐京商店の外観 (2021.09.20_12:12) |

「木曽街道69次・柏原」に描かれた伊吹堂亀屋佐京商店 |

駅から400m程歩くと柏原宿歴史館がありました。

入館料250円を支払い「柏原宿への誘い」というパンフレットなどを貰い館内へ。

それによると、「柏原宿をメインテーマに、その史料を保存・展示するとともに、周辺の文化遺産の情報発信の拠点として開館した。」 とのことです。

|

|

| 柏原宿歴史館 (2021.09.20_12:14) |

映像コーナーで柏原宿についてのビ゛デオを見てから、奥へ進むと土蔵がありそこが展示

ルームでした。

柏原宿についての様々な史料が展示されています。

ありました、ありました、お目当ての「徳川慶喜追討令」の高札が。

(館内は写真撮影禁止でしたので、館内にあったリーフレット「幕末維新の高札」に掲載の写真を転載しておきます。)

慶応4年(1868年)1月3日、幕府軍と薩長軍が衝突した鳥羽伏見の戦を契機に戊辰戦争が

はじまつた。

幕府軍は鳥羽伏見の緒戦で敗走。

1月6日、大阪城を脱出した徳川慶喜は、幕府の軍艦開陽丸で江戸へ向けて密かに出港し、

翌7日には、明治新政府から「徳川慶喜天下の形勢不止得(やむをえざる)を察し、大政返上」で始まる徳川慶喜追討令が出された。

この追討令、原文の判読が難しいが、リーフレットの説明によると翻刻(注2)は以下の通りです。

(注2)翻刻とは、古典や古文書の手書き文字を判読(解読)し、現代の文字に置き換えること。

「徳川慶喜天下之形勢不止得ヲ察シ大政返上 将軍職辞退相願候旨断然被聞食既往之

罪不被問列藩言上座ニも可被 仰付之処豈図哉大阪城江引取之旨素より詐謀ニ而去ル

三日麾下之者を引率し剰へ帰国被仰付候会桑等先鋒として閣下を犯し葬り候勢現在彼より

兵端を開き候上者慶喜反状明白始終奉欺 朝廷御宥恕之道も絶果不被為為得己

御追討被仰出侯兵端既ニ相開候上者速ニ賊徒誅伐萬民塗炭之苦を被為 救度叡慮ニ

候間今般仁和寺宮征夷大将軍ニ付而者是迄偸安怠情ニ打過或者両端を抱き或者賊徒ニ

従ひ臣下之者たりとも真ニ悔悟憤発国家之為尽忠志有之輩者寛大之思召ニ而御採用ひ

可被為在候是御時節ニ至り不辨大義賊徒謀を通シ在者潜居為到被候者共 朝敵同様

厳刑ニ可被處候間心得無之様可致事

右之通被仰出ニ付聞取者也

慶應四戊辰正月 」

(出典)柏原宿歴史館 リーフレット「常設展示の逸品 幕末維新の高札」

|

現代語訳によると、「徳川慶喜が、天下の形勢がどうしょうもできないことを察し、政権を朝廷に

返上し、将軍職を辞退することを願い出たので、(朝廷は)これまでの罪を不問に付し、諸藩の

上席の地位までも仰せつけられた」との文章で始まる。

その上で「現に慶喜から戦端を開いたからには、彼の謀反の意思は明白であり、(略)朝廷も寛大

な心で罪を許すことができなくなり、やむなく慶喜を追討するようお命じになられた。」とのこと。

又、この高札の裏面には「五榜の掲示-五倫道徳遵守-」令が。

慶應4年3月14日、「五箇条のご誓文」を発布した明治新政府は、翌日、新政府下に置かれた

地域に「五榜の掲示」を太政官布告した。

内容はいまだ徳川幕府が発布したものを踏襲していたが、この高札は5礼のうちの第一札で

「五倫道徳遵守」が記されています。

上記の高札の翻刻は以下の通りです。

「 定

一 人多るもの五倫之

道を正しくすべき事

一 鰥寡孤獨廢疾の

ものを恫むべき事

一 人を殺し家を焼き

財を盗む等之悪業

あるまじく事

慶應四年三月太政官

右之通被

仰出候事

大津縣 」

(出典)柏原宿歴史館リーフレット

「常設展示の逸品 幕末維新の高札」

|

|

いやあ、明治初期の日本語は難解ですね。

これらの高札は、柏原宿に掲示されていたと伝えられ、幕末維新の生々しい情報を地域に伝える貴重な歴史資料です。

当時の柏原の民衆が突然この生々しい高札を見た時はさぞかし大いに驚いたことたろうと

推察します。

拙者の願いは叶えたので、約束通り女房の願いを叶えるため大津にある琵琶湖ホテルに向かいました。

English Weekly.Topics-2. Archive / No.299-Sep.20,2021 / Weekly.Topics-2. Archive / No.299-Sep.20,2021 /

“Kosatsu 'Hunt down and kill Yoshinobu'”

国民への2回目のワクチン接種も50%を超え、コロナの新規感染者数も漸減しつつあります。

緊急事態宣言も9月末で解除されそうですね。

そんな中で、コロナ禍の気晴らし第三弾としてびわ湖バレイへトレッキングに。

女房が草津で滞在中であることもあり近隣に住む彼女の妹からのお誘いがあり、二つ返事で

賛同。

なんでも、山頂の琵琶湖テラスからの眺望が素晴らしいとのことです。

義妹によると三連休の中日でびわ湖バレイも混んでいるとのことで、9:30AM、自宅でピック

アップしてもらいびわ湖バレイに向かいました。

びわ湖バレイはこんなところにあります。

マップ右端の をクリックすると大画面でご覧になれます をクリックすると大画面でご覧になれます

|

| 自宅⇒びわ湖バレイへの行程 & びわ湖バレイのロケーション (2021.09.19) |

琵琶湖畔のさざなみ街道⇒琵琶湖大橋⇒県道558高島大津線のルートを走り、約50分で

びわ湖バレイロープウェイ山麓駅に到着。

このコロナ禍でも爽やかな秋の連休とあって道路は混んでいました。

恐らく我々と同じく気晴らしの行楽客なんでしょうね。

駐車場がいくつもありましたが、山麓駅に最も近い空いている駐車エリアに駐車。

なんと、びわ湖バレイに入るための駐車料金が2K円、ぼったくりですよね。

山麓駅のロープウェイのチケット売り場では既に列ができています。

何と乗車料金(往復&高原リフト含む)が休日のため3.5K円もしました。

これで2度のボッタクリに遭いましたワ!!

さて、びわ湖バレイについて少し説明しておきましょう。

元々は昭和40年代に比良山系に開設された、京阪神地区から最も近いスキー場だったんです。

最近では高速のロープウエイで麓から約5分。

山頂では眼下に琵琶湖を見下ろし自然を満喫できる高原エリアが広がり、各種アクティビティを

楽しめる施設があり、冬には9本のコースでスキーを楽しめるスキー場に変貌するオールシーズン

のリゾートです。

拙者も関西人でその存在を知っていましたが、訪れるのは初めてでした。

山麓駅からロープウェイで山頂へ。

全長1,783m、高低差782mのロープウェイ、大型の121人乗りですがコロナ禍のため乗車人数は80人に限定して運行されていました。

標高1,108mの打見山まで約5分間、秋空の下に広がる琵琶湖の眺望を楽しみながらの空中

散歩でした。

山頂駅に降りると地上より気温が低く、はっきりと気温差を感じました。

山麓と山頂では5~7℃の気温差があるようです。

|

|

| 山頂駅に到着するびわ湖バレイロープウェイ (2021.09.19_10:45) |

先ずはびわ湖テラスのシンボルことGrand Terraceへ。

3段のウッドデッキでは老若男女の行楽客が眼下のびわ湖の景色を楽しんでいます。

いやあ、絶景ですネ!

テラス席からゆったり琵琶湖の眺望を楽しみました。

|

|

| びわ湖テラスからびわ湖を望む (2021.09.19_10:49) |

しばしびわ湖テラス周辺を散策後、テラスカフェで休憩を兼ねて軽く昼食。

|

|

|

| テラスカフェで休憩&昼食 (2021.09.19_11:38) |

ここは琵琶湖テラス最高のビュースポットでした。

角度を変えて北から南まで一望した眺めをご覧あれ。

琵琶湖と水盤が一体化した見事な“青の世界”が広がっています。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

|

| テラスカフェからの眺望(1) (2021.09.19_11:46) |

|

|

|

| テラスカフェからの眺望(1) (2021.09.19_12:06) |

打見リフトに乗るために打見山頂まで歩きます。

|

|

| 打見山頂にて (2021.09.19_12:12) |

ここから2つのリフトに乗り継ぎ、びわ湖バレイで最も標高の高い蓬莱山山頂(標高、1,174m)

へ向かいます。

先ず、最初のリフトである打見リフトからの眺望です。

眼下にびわ湖が、前方には蓬莱山の尾根が広がっていました。

|

|

| 打見リフトから蓬莱山を望む (2021.09.19_12:21) |

続いてホーライリフトで蓬莱山の山頂へ。

蓬莱山の雄大な尾根で4人乗りリフトから空中散歩。

冬のシーズンなら銀世界でスキーヤーで溢れているのでしょうが、今は緑の草原です。

|

|

| ホーライリフトから蓬莱山・山頂を望む (2021.09.19_12:34) |

蓬莱山・山頂です。

先ずは記念写真に収まってからウッドデッキへ。

|

|

|

| 蓬莱山・山頂で記念写真 (2021.09.19_12:40) |

蓬莱山・山頂のウツドデッキ (2021.09.19_12:41) |

アーチ状の大きなウッドデッキからのパノラマです。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

| 打見山方面を望む (2021.09.19_12:44) |

|

|

|

| 近江八幡市の沖島方面を望む(2021.09.19_12:46) |

琵琶湖大橋方面を望む (2021.09.19_12:47) |

これで全ての行程を終え復路につきます。

逆ルートでリフトに乗り継いでロープウェイ山頂駅ヘ。

ホーライリフトを降りた笹平の遊び広場は、家族連れで賑わっていました。

子供達がストライダー、ブランコ、竹馬など様々な遊具で遊んでいます。

|

|

|

ホーライリフトから打見山方面を望む

(2021.09.19_12:53) |

笹平の遊び広場の風景 (2021.09.19_ |

続いて、打見リフトで打見山頂駅へ。

地上のフィールドでは、そり滑り、壁歩き、ボルダリングなどのアトラクションを楽しむ子供達が。

|

|

|

| 打見リフトで打見山頂駅へ (2021.09.19_13:06) |

アトラクションを楽しむ子供達 (2021.09.19_13:07) |

そして、びわ湖バレイからロープウェイで下山です。

ガラス張りのキャビンからびわ湖の絶景を見納めました。

|

|

|

| 眼下のびわ湖の絶景 (2021.09.19_13:26) |

交差する上りのキャビン (2021.09.19_13:29) |

約3時間のトレッキングでした。

山に登るなんて久し振りの久し振りです。

びわ湖と山々の素晴らしい絶景を堪能でき、大いに気晴らしになりました。

我家の庭木が生長し過ぎて困っていました。

表の庭のヤマボウシという庭木と裏庭にあるシマトネリコという庭木の2本なんです。

いずれも、11年前の新築時に草津市の緑化対策で植えた庭木です。

ヤマボウシは電話線のケーブルにひっかかっています。

又、シマトネリコはお隣の敷地の領空を侵犯して屋根の近くまで伸びていて、秋には枯れ葉を

まき散らしています。

|

|

|

| 表庭のヤマボウシ(剪定前) (2021.09.13_12:37) |

裏庭角のシマトネリコ (2021.09.13_12:38) |

昨年までは、拙者ができる範囲で剪定してきたのですが、あまりにも伸びすぎて手に負えなく

なりました。

加えて、3月末に鎖骨を骨折しリハビリの身でもあり、キャタツを立てての作業もできなくなった

のです。

と言うことで、草津市シルバー人材センターに剪定の依頼をしていたところ、本日の作業となりました。

お昼過ぎにからシルバー庭師による作業が始まりました。

木を剪定する庭師が二人、剪定された木々を適切な長さに切断して袋に詰める庭師(?)が一人の計3人が分担しての作業です。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

|

|

| 庭師の分業による剪定作業 (2021.09.13_12:38~14:43) |

約2時間半の作業でした。

いやあ、すつきりしましたネ!

シマトネリコの方はすっきりし過ぎた感じがしますが、庭師さんによると来年には形になるとの

ことでした。

それぞれ剪定前後の写真です。

|

|

|

| ヤマボウシ(剪定前) (2021.09.13) |

ヤマボウシ(剪定後) (2021.09.23_11:03) |

|

|

|

| シマトネリコ(剪定前) (2021.09.13_12:38) |

シマトネリコ(剪定後) (2021.09.23_11:03) |

これで、しばらくの間庭の高い木の手入れは不要なので楽になりました。

ちなみに、剪定料金は伐採と処分で\ 20,306-でした。

コロナ禍の気晴らし第二弾は京都・花園にある妙心寺の拝観です。

お目当ては黄鐘調(おうじきちょう)の鐘と呼ばれる梵鐘(国宝)です。

新聞の「いにしえナビ」というコラムに『妙心寺の梵鐘』 『一興 黄鐘調「ラ」の余韻』という記事

があり、それが拙者の好奇心を大いにかき立てたことが拝観の動機なんです。

今日は秋晴れですが、未だ残暑厳しく京都の日中の気温は33℃との予報です。

天候を見計らって拝観を予定していたので、この暑さでも挙行することにしました。

JR嵯峨野線(山陰線)の花園駅で下車。

この駅は山陰方面への旅行時に何度も通過していますが、下車するのは初めてです。

従って、妙心寺の拝観も初めてということになります。

|

|

| JR花園駅を望む (2021.09.10_10:08) |

駅前の通りに「丸太町通り」の道標がありました。

丸太町通りは京都中心部の主要な東西の通りの一つですが、こんなところまで延びているとは

驚きでした。

丸太町通りを東に進み、妙心寺前交差点で妙心寺道に入ると正面に「大本山妙心寺」の石柱や看板が見えます。

JR花園駅から徒歩5分、妙心寺の南総門です。

|

|

| 妙心寺 南総門を望む (2021.09.10_10:15) |

南総門から一直線に伸びる境内の石畳を進むと、左手に勅使門が。

唐門ではありませんが、四脚門、切妻造、檜皮葺の形状からはっきり分ります。

大きなお寺では勅使門という立派な門を構えて、天皇の勅使が通る時だけ開かれるので平時は

閉まっています。

前には石橋が架かった放生池という名の池が。

|

|

| 勅使門(重文)を望む (2021.09.10_10:19) |

石畳を挟んで放生池の右手には「浴室(別名;明智風呂/重文)」と書かれた立て札が。

説明によると「浴室」は、天正15年(1587年)に明智光秀の伯父である塔頭・大嶺院(後に廃院)の密宗和尚が、光秀の菩提を弔うために設け、大勢の僧侶に施浴した由縁で、通称「明智風呂」とも言うそうだ。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます(以下、同様)

|

|

|

| 浴室(明智風呂)の立て札 |

浴室(明智風呂) (2021.09.10_10:22) |

浴室の左隣(北)にある鐘楼です。

妙心寺のHPによると、かつてお風呂が準備できたとき「開浴」に合図として鳴らされていた

浴鐘楼とのこと。

寛文16年(1639年)、徳川三代将軍家光の乳母・春日局の寄進により建てられたが、昭和37年(1962年)の放火による火災で消失し、現存のものは京都・東山仁王門(地名)にある信行寺に

あった鐘楼を譲り受け移築したものとのこと。

勅使門の北側正面に朱塗りの建物、三門が聳え立っています。

慶長4年(1599年)の建立です。

禅宗寺院では仏殿前の門のことを三門といい,空門・無相門・無作門(無願門)の3つの悟りの境地をあらわす三解脱門の略称で,ここを通って菩提の場に入るとされています。

五間三戸・二階・二重門,入母屋造で,左右に山廊がついた禅宗様建築(唐様建築)の建物。

京都の禅宗寺院では東福寺三門,大徳寺三門に続いて古い三門だそうです。

続いて、三門の後方に南面して建つ仏殿です。

文政10年(1827)の創建の入母屋造の典型的な禅宗様仏殿。

正面には「祈祷」と書かれた扁額が掲げられていました。

後方の法堂とは廊下でつながっています。

仏殿内部には、須弥壇の上に本尊釈迦如来坐像が安置されているそうです。

|

|

|

| 仏殿 (2021.09.10_10:30) |

仏殿の扁額「祈祷」 (2021.09.10_12:41) |

いよいよ、お目当ての妙心寺梵鐘を見物するために法堂へ。

|

|

| 仏殿と廊下でつながる法堂 (2021.09.10_10:37) |

拝観受付で拝観料700円を支払うと「法堂と大庫裏」がセットで拝観できます。

今年から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、拝観はガイドの説明が無くなり個人自由

拝観に変更されていました。

天井画・雲龍図が印刷されたB4サイズの妙心寺のリーフレットを貰い、順路に従って先ずは法堂内へ。

|

|

|

| 妙心寺のリーフレットの表裏 (2021.09.10) |

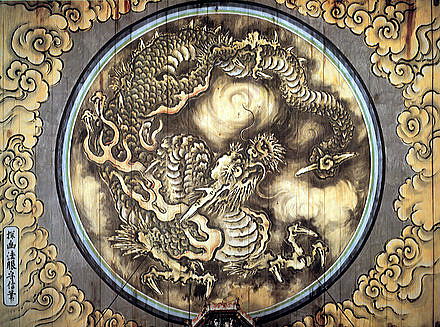

法堂の鏡天井には、8年の歳月を費やして描かれたという狩野探幽の筆による雲龍図が。

写真撮影は禁止でしたのでリーフレットから転写した雲龍図です。

|

| 雲龍図(狩野探幽筆/妙心寺法堂) (2021.09.10) |

禅宗の法堂の天井は、板が一面に張られた平たい天井で鏡天井ともいわれ、そこには必ず

丸龍が描かれる習わしがあるそうです。

古来より龍は仏法を守護する瑞獣であるとされており、この雲龍も法堂の空間を守る大切な役目を果たしているとのこと。

周囲を雲で取り囲んだ円相(直径12m)内に描かれた力強いタッチの巨龍です。

円相の中心に龍の目があり、別名「八方睨みの龍」と言われる通り、たしかにどの角度から見ても目が合いますね。

|

|

妙心寺の梵鐘 (2021.09.10)

(リーフレットから転写) |

そして、法堂の北東隅に「黄鐘調の鐘」こと妙心寺の梵鐘が

保管・展示されていました。

昭和48年までは鐘楼に吊られていたが破損が心配され、現在は法堂で保管されているようです。

この梵鐘には次の銘文があるそうです。

「戊戌年四月十三日壬寅収糟屋評造春米連廣國鋳鐘」

この銘文中の「戊戌年」から文武天皇二年(698年)の

鋳造と見られ、製造年がわかる鐘では日本最古だそうです。

又、銘文中の「糟屋」は現在の福岡県にあった郡銘とのこと。

いにしえには調律で基準の音に用いられたとの言い伝えから

「黄鐘調(西洋音階の「ラ」の鐘)と呼ばれ、吉田兼好の「徒然

草 220段」にも登場。

(参考)黄鐘調の鐘が登場する「徒然草 220段」はココをクリックしてご覧下さい。

鐘の音色は、以下のYouTubeから転載したのでお聞き下さい。

続いて、廊下伝いに大方丈(重文)に入り拝観。

大方丈はもと住持の居室でしたが、今は説教、講演その他の会合の場所となり、多数の賓客を

応対する場となる大広間です。

|

|

|

| 大方丈(重文)の説明 (2021.09.10_10:58) |

大方丈を望む (2021.09.10_11:02) |

大方丈の仏間と仏殿に安置されている本尊です。

本尊は鎌倉時代作の阿弥陀三尊(阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩)。

|

|

|

| 大方丈の仏間 (2021.09.10_10:58) |

大方丈の本尊(阿弥陀三尊) (2021.09.10_11:01) |

大方丈の襖障子の水墨画は、狩野探幽と采女(探幽の養子・狩野益信)の筆によるもの。

残念ながら年月により色あせてはげていました。

|

|

|

| 狩野探幽と采女(益信)筆による襖障子の水墨画 (2021.09.10_11:05) |

廊下伝いに更に奥に入ると大庫裏です。

大方丈と大庫裏も廊下でつながっていました。

|

|

|

| 大庫裡について (2021.09.10_11:09) |

大庫裡 (2021.09.10_11:31) |

日本にある寺院の中でも屈指の大きさを誇る庫裡であることから大庫裡と呼ばれています。

大勢の僧侶の食生活を支える場所だけあって、巨大な竃厨房等がありました。

大庫裡の焚口です。

天井には煙出しもあります。

|

|

|

|

| 焚口についての説明 |

焚 口 |

天井の煙出し (2021.09.10_11:11) |

大庫裡の大竃戸です。

説明によると、この竃一つで二斗の米を炊けるそうです。

|

|

|

| 大竃戸についての説明 |

大竃戸 (2021.09.10_11:13) |

小庫裡です。

普段の生活の時に使われる竃戸のため小さいですね。

|

|

|

| 小庫裡についての説明 |

小庫裡 (2021.09.10_11:14) |

有料拝観を終えて、再び境内の散策です。

法堂の近く、西北に鐘楼が見えます。

昭和48年までは、あの黄鐘調の鐘が吊されていたとのことです。

現在の鐘は、音色まで忠実に復元した黄鐘調の鐘のレプリカだそうです。

歩いていると、塔頭らしき山門に史跡・名勝 枯山水庭園

退蔵院との表札があり、拝観もできるとのことで拝観すること

にしました。

山門(薬医門)をくぐり、受付で拝観料600円を支払い案内のリーフレットを

いただく。

塔頭寺院の拝観料としては、少し高いという思いがありましたが。

|

|

| 妙心寺塔頭 退蔵院 山門 (2021.09.10_11:36) |

順路に従って方丈(本堂)へ。

方丈に上がり廊下に座り、庭園を眺めながら小休止。

とにかく、暑さで頭から顔まで汗びっしょりでした。

|

|

|

|

| 本堂への通路 (2021.09.10_11:38) |

本堂の説明 (2021.09.10_11:46) |

本堂前の庭園(2021.09.10_11:44) |

この庭、室町時代の画聖・狩野元信が作庭した庭、通称元信乃庭です。

庭師ではなく画家が庭を作るなんて珍しいですね。

西面には枯山水庭園がありました。

白砂と石組で表現されたなかなかの禅庭でした。

|

|

|

| 退蔵院の庭(通称 元信乃庭)について(2021.09.10_11:41) |

西面の枯山水庭園 (2021.09.10_11:52) |

方丈には、日本最古の水墨画 国宝 瓢鮎図(如拙筆)(模写)が展示されていました。

写真は、Wikipedia/「瓢鮎図」から転載したものです。

|

|

|

|

|

| 国宝 瓢鮎図(如拙筆) (水墨画部分) |

国宝 瓢鮎図(如拙筆) (全体) |

リーフレットの説明によると、ひょうたんでナマズを押さえるという禅の公案(禅の修行のための問題)を描いた作品。

小さな瓢箪で大きなナマズをいかに捕らえるか-という禅の問題だそうです。

悟りの不可思議を描いた図上には、京都五山の高僧31人の賛(回答)が並んでいます。

更に進むと、「陰陽の庭」という枯山水庭園が。

敷き砂の色を変えることにより物事や人の心の二面性を伝えているとか。

陽の敷砂は白っぽいので明るく反射し、陰の敷砂は黒っぽく樹木の陰が落ちていたので陰陽の

対比が理解できました。

|

|

|

| 陽の庭 (2021.09.10_11:55) |

陰の庭(2021.09.10_12:14) |

更に奥に進むと「余香苑」という庭がありました。

庭園の中央に瓢鮎図にちなみひょうたん池が配された池泉回遊式庭園です。

周りには桜、藤、サツキ、楓などが植栽されているので1年を通して季節の木々や花々を楽しめ

そうです。

ここも、なかなかのお庭でした。

|

|

|

| 余香苑を望む (2021.09.10_12:10) |

約40分程拝観後、スマホのマップに誘導されて開山堂へ向かいます。

オッチラ、オッチラと石畳を進むと、白い築地塀に囲まれた名前が庵とか院で終わる塔頭が

建ち並んでいます。

|

|

| 塔頭の築地塀が続く石畳 (2021.09.10_12:25) |

それらしき所に着きましたが、背の高い塀に阻まれて外観も見えません。

門前には「玉鳳院 開山堂 四脚門」の立て札が。

開山堂は妙心寺塔頭、玉鳳院の中にあることが分りました。

やむなく、汗をかきかき元来た道を引き返します。

妙心寺の七堂伽藍が建つメインの石畳と交差する左角に経蔵(重文)がありした。

創建は江戸時代の延宝2年(1674年)。

「一切経」が中央の八角の輪蔵に納められているそうです。

扁額には毘盧蔵とあるが経蔵と同義なんでしょうね。

|

|

| 妙心寺 経蔵(重文) (2021.09.10_12:36) |

これで主な諸堂等の拝観は完了しました。

今一度七堂伽藍を振り返り、妙心寺を後にしました。

|

|

| 妙心寺の伽藍(手前左側から山門、仏殿、法堂、大方丈と続く)を望む (2021.09.10_12:49) |

Picture/Pilgrimage to old temples /「妙心寺 黄鐘調の鐘」 Picture/Pilgrimage to old temples /「妙心寺 黄鐘調の鐘」

[参考資料]

①妙心寺HP(https://www.myoshinji.or.jp/)

②妙心寺リーフレット

③京都 妙心寺 退蔵院(http://www.taizoin.com/)リーフレット

④Wikipedia 妙心寺/瓢鮎図

⑤日本最古の兄弟鐘1300年ぶりの共鳴 - YouTube

⑥徒然草第220段(吉田兼好著・吾妻利秋訳)(https://tsurezuregusa.com/220dan/)

⑦国指定文化財等データベース(https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index)

コロナ自粛で外に出かける機会も少なく、依然として悶々とした日々が続いています。

そんなこととは関係なく、季節は粛々と移ろいでいきます。

ここしばらく日本列島では秋雨前線が停滞し雨続きだったですが、久し振りに秋空が広がり

残暑の中にも秋の気配が漂いはじめました。

そんなことで、気晴らしに京都・伏見にある城南宮へ散策に出かけてきました。

動機は、新聞のコラムで「城南宮で秋の花が見頃を迎えている」との記事があり、それに触発されたからなんです。

城南宮と言えば、拙者、今回で2度目の訪問となります。

前回は5年前の2月、観梅に出かけていました。(Diaty.737_「城南宮で観梅」)

お昼過ぎに自宅を出発。

近鉄 竹田駅から市バスで最寄りの駅の「城南宮東口」で下車、城南宮道を3分程歩いて

東鳥居前に着いたのが14時前でした。

|

|

|

近鉄 竹田駅前ロータリーにある「城南宮参詣道」の石碑

(2021.09.05_13:35) |

城南宮 東鳥居を望む (2021.09.05_13:56) |

境内の参道を進むと朱色の城南鳥居があり、その右手の手水舎で手を清め本殿へ。

城南宮の由緒や境内図については、Diaty.737をご覧下さい。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

|

|

東鳥居から参道を進む

(2021.09.05_13:58) |

城南鳥居 (2021.09.05_14:01) |

手水舎 (2021.09.05_14:02) |

この時期、やはり参拝客はちらほらですね。

本殿にお参りし、ファミリーの健康を祈念しました。

神苑入口で拝観料600円を支払い緑の樹木に覆われた小径をゆっくりと散策。

「春の山」エリアでは緑濃い枝垂れ梅が。

2月に訪れた時は紅白の梅が咲き誇っていたのを思い出します。

|

|

|

| 枝垂れ梅に覆われた「春の山」エリアの小径を進む (2021.09.05_14:11) |

神苑は「源氏物語花の庭」とも呼ばれ、源氏物語に登場する約80種の草木が植えられて

いるとのことです。

それぞれの草木には、源氏物語に登場する巻と引用文の抜粋が説明板で示されています。

このエリアでは、秋の花の一つ、桔梗(キキョウ)が紫色で彩りを添えていました。

桔梗にはこんな引用文が。

手習の巻

垣根のあたりに植えてあります撫子もおもしろく、女郎花、桔梗なども咲き初めて 云々。 |

『源氏物語』 第53帖 手習 第3章 浮舟の物語 第1段には

「垣根のあたりに植ゑてあります撫子もおもしろく、女郎花、桔梗なども咲き初めてゐるのでしたが、色々の狩衣姿の若い男共を大勢連れて、云々」との文節がありました。

画像をクリックして大画面でご覧下さい

|

|

|

| キキョウの花を愛でる (2021.09.05_14:18) |

秋の気配が漂うとはいえ、日中はまだまだ残暑厳しく歩いていると汗びっしょりになります。

「平安の庭」にきました。

平安貴族の邸宅の庭に模して作られたとか。

木々が影を映しコイが泳ぐ池の周りをハギやオミナエシ、キキョウの花が彩る。

|

|

|

| コイが泳ぐ「平安の庭」にある池 (2021.09.05_14:19) |

オミナエシ(女郎花)です。

|

|

|

| 池の周りで咲くオミナエシ (2021.09.05_14:21) |

ハギ(萩)の花。

|

|

|

| ハギ(萩)の花を愛でる (2021.09.05_14:23~14:26) |

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

|

| ハギとススキ (2021.09.05_14:24) |

宮城野ハギ (2021.09.05_14:25) |

城南宮道を挟んで「室町の庭」、「桃山の庭」へ入ります。

入ると直ぐに枯山水の「桃山の庭」が広がっています。

広々とした芝生が大海原、点在する岩が沿岸の島々を表し、都を目指す外国使節は華やかな

行列で城南の地を進んだとか。

「室町の庭」の周りにもハギの花が彩りを添えていました。

|

|

|

| 「室町の庭」にある池と周りで咲くハギの花 (2021.09.05_14:30) |

更に小径を進むと「城南離宮の庭」に。

|

|

|

「城南離宮の庭」に通じる小径に咲くハギの花

(2021.09.05_14:30) |

「城南離宮の庭」を望む (2021.09.05_14:33) |

ここで秋の花を愛でながらの神苑の散策は終了し、境内にある神楽殿へ。

15時から祭礼「菊の巫女神楽」があるとのことで見物です。

|

|

| 「菊の巫女神楽」の看板 (2021.09.05_14:50) |

神職の説明の後、神楽殿での表舞台で一人の巫女による神楽の舞が始まりました。

白衣の上に千早、赤い袴というお馴染みの巫女装束です。

(注1)千早とは、巫女が神事を奉仕したり、巫女舞・神楽を舞う際に羽織った衣装。

最初に菊の花を冠に挿し右手に扇を持っての華麗な扇神楽の舞の奉納。

続いて、左手に菊の枝を持ち、右手で鈴を振りシャンシャン♪と音を出しながらの

「菊神楽」の舞でした。

最後に、健康招福と疫病退散を祈願したお守り「菊の花守り」を授かった参拝者の頭上で清め

鈴を振りお祓いが行われました。

さてさて、これで邪気も飛び出したでしょうか。

画像をクリックすると大画面でご覧いただけます

|

|

|

|

| 扇神楽の舞(2021.09.05_15:02) |

菊神楽の舞(2021.09.05_15:04) |

お祓い(2021.09.05_15:08) |

厳かな神社の雰囲気の中でなにか神聖さを感じました。

およそ1時間の秋の花を愛でながらの散策を終え帰路に。

城南宮からバス停への通りがかりに、鮮やかな色の花が目に留まりました。

おまけに、秋の花としてご紹介しておきます。

マンションの植え込みで咲いていたその花は、ネームプレートからランタナ(Lantana camara)というそうです。

初めて見る花ですが、説明の通りで赤、赤紫、黄色が鮮やかな花でした。

|

|

↑ ネームプレートと花の説明

← ランタナの花 |

|

コロナ禍のため花を愛でるのも久し振り、散策も久し振りの一日でした。

TOPページへ戻る TOPページへ戻る

|

|