飛鳥宮跡苑池で休憩後、吉野川分水沿いから村道に入り酒船石遺跡まで歩いて約20分。

酒船石遺跡とはこんな史跡です。

以前から「酒船石」と呼ばれる石造物だけが知られていたが、2000年(平成12年)の発掘

調査で新たに亀形石造物・小判形石造物・湧水施設・砂岩石垣・版築などが発見され、それ

らを含めて「酒船石遺跡」と呼ぶようになった。

【酒船石】

①小高い丘の上にある花崗岩の石造物。

②主軸はほぼ東西で、現存の長さ約5.5メートル、幅(南北)約2.3メートル、厚さ約1メートル

であるが、北と南の一部が欠けている。 上面に皿状のいくつかのくぼみとそれを結ぶ

溝が刻まれている。

③江戸時代から多くの仮設が唱えられ、酒を造る設備、あるいは薬などを造るための設備

ともされ、諸説あるが定かではない。

【亀形石造物】

①斉明天皇の時代に造られたとされる、長さ2.3メートル、幅約2メートルのユーモラスな

亀の姿の石造物です。

②円形の甲羅には深さ約0.2メートルの水槽が彫り込まれており、丸い目を持つ頭が取水口

となり、甲羅にたまった水が溝の刻まれた尻尾から流れ出るようになっている。

③その南側には、この亀の頭部に水を供給する船形の貯水槽が、その更に南側にレンガ状に

加工された砂岩切石を積み上げた湧水施設が設けられており、この湧水施設から船形の

貯水槽へ、貯水槽から亀形石造物へ水が流れる構造になっています。

④この場所で何らかの祭祀が行われたものと考えられています。

画像をクリックすると大画面でご覧になれます

【参考文献】10)酒船石遺跡入場パス/酒舟石遺跡案内図|飛鳥観光協会

11)酒船石遺跡 - Wikipedia

12)亀形石造物 | 明日香村観光ポータルサイト | 旅する明日香ネット

|

先ず、丘の上にある酒船石を見るためにエッチラオッチラ、階段を上がりました。

途中、竹藪の隙間から眼下の谷底に亀形石造物が見えます。

更に坂道を上ると丘の上にありました、酒船石が。

|

|

|

| 史跡 酒船石の説明プレート (15:42) |

酒船石 (15:42) |

ここでも記念写真です。

下に降りて、亀形石造物の見学です。

昔は無料だったようですが、今では文化財保存協力金として観覧料300円です。

|

|

|

| 亀形石造物についての説明プレート (15:49) |

記念写真@亀形石造物 (presented by N.S-san) |

この近くに県立万葉文化会館がありますが、残念ながら今日は休館日でした。

明日香村の村道に出て、幹事さんに従って北に向かって歩き、飛鳥寺を目指します。

この村道は、午前中にかめバスで石舞台へ向かった道でした。

稲の刈り取りの終わった田んぼの畦道では、赤い彼岸花が。

10分程歩くと右手に飛鳥の甍が見えてきました。

黄金色の稲穂と赤い彼岸花の向こうに千年の歴史を見守る飛鳥寺です。

|

|

| 飛鳥寺の甍を望む (presented by N.S-san) |

思っていたより小ぶりの古寺でした。

さて、境内に入る前に飛鳥寺の概要を案内しておきます。

①蘇我氏の氏寺として6世紀末から7世紀初頭にかけて造営されたもので、本格的な伽藍を

備えた日本最初の仏教寺院である。

昭和31年(1956年)の発掘調査で、一塔三金堂式の伽藍配置であることが確認された。

②開基(創立者)は蘇我馬子で、蘇我氏の氏寺である法興寺(仏法が興隆する寺の意)の

後身である。

③創建時はまだ仏教の宗派は体系化されていなかった。 現在は真言宗豊山派の寺院。

山号は鳥形山。 現在の正式名称は鳥形山安居院という。

④本尊は「飛鳥大仏」と通称される銅像の釈迦如来坐像(重文)。

⑤都が平城京へ移るとともに飛鳥寺も現在の奈良市に移転し元興寺となった。

馬子が飛鳥に建てた元の寺も本元興寺と称して存続し、平安時代にいたっても朝廷から

南都七大寺に次ぐ扱いを受けていたことが記録に残る。

⑥旧伽藍は仁和3年(887年)と建久7年(1196年)の火災によって焼失し、室町以降は荒廃

したが、寛永9年(1632年)と文政9年(1826年)に再建され今日に至っている。

【参考文献】13)日本最古の飛鳥大仏 飛鳥寺 -飛鳥寺リーフレット

14)飛鳥寺 - Wikipedia

15)飛鳥寺ホームページ

|

山門から境内に入り拝観料500円を納めて本堂へ。

|

|

|

| 飛鳥寺 山門 (16:11) |

飛鳥寺 本堂(安居院) (16:30) |

| 画像をクリックして大画面でご覧下さい |

【参考文献】13)より転載 |

|

住職から本堂内に案内され、飛鳥大仏(本尊 釈迦如来坐像)の

前でお寺の略縁起や飛鳥大仏についての説明を受けました。

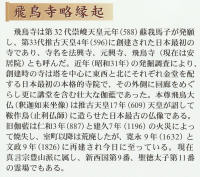

飛鳥寺略縁起は、飛鳥寺リーフレット(右の写真)の通りです。

この縁起は、日本書紀に記述に基づいたものです。

昭和31年の発掘調査結果によると、創建当時の伽藍規模は

南北290メートル、東西200~250メートルで現在の約20倍の

規模だったとされる。

飛鳥では大官大寺とともに最大規模の寺院だったようです。

本尊の飛鳥大仏です。

住職によると、日本最古の仏像でありながら国宝に指定されていません。

過去の火災の影響でかなり補修されていること、顔から下が造り直されているからだそうです。

「大仏」と呼ばれるのは、坐高が約2.75メートルあるためで、坐像では2.4メートル以上あれば

「大仏」と呼ばれます。

(ちなみに、立像では像高が4.8メートル以上。)

この大仏さん、ずいぶん面長で表情がなんとなく冷たい印象の笑みでした。

顔が非対称とのことですが、右から見ても左から見ても拙者には分かりませんでした。

飛鳥時代の大陸からの影響なのかも知れません。

この微笑はアルカイックスマイルと呼ぶそうで、初期の古代ギリシャ彫刻に多く見られる「唇の両端

がやや上に上がり、微かな笑みを浮かべているような表情」を指すようです。

通常、どこのお寺でも撮影不可のところが多いですが、ここの本堂内では撮影OKでした。

ということで、本堂内のこんな写真もパチリ。

一塔三金堂式の伽藍配置をイメージする「飛鳥寺伽藍復原図」です。

|

|

|

| 本堂内に掲げられた「飛鳥寺伽藍復原図」 (16:23) |

【参考文献】13)より転載 |

本堂を出て境内を散策。

萩(ハギ)が枝垂れて赤紫の小さな花を満開に咲かせていました。

秋色を感じますね!

秋の七草の一つであり、漢字では草カンムリに秋と表すくらいの秋を代表する花です。

万葉集で最も多く詠まれた植物とか。

探してみると、山上憶良が秋の野の花を詠んだ二首で一組のこんな歌がありました。

万葉集-巻8 1537

(原文) 秋野尓 咲有花乎 指折 可伎數者 七種花 [其一]

(訓読) 秋の野に咲きたる花を指折り(およびをり)かき数ふれば七種(ななくさ)の花

(現在語訳; 秋の野に咲いている花を指折り数えてみれば、7種類の花がある)

万葉集-巻8 1538

(原文) 芽之花 乎花葛花 瞿麦之花 姫部志 又藤袴 朝皃之花 [其二]

(訓読) 萩の花尾花葛花(くずはな)なでしこの花おみなえしまた藤袴(ふじばかま)

朝顔の花

(現在語訳; 萩、ススキ、葛のはな、なでしこ、おみなえし、ふじばかま、キキョウ)

【参考文献】万葉集ナビ_万葉集 巻8_1537

|

|

|

| 飛鳥寺境内に咲く萩の花 (presented by N.K-san) |

万葉池という小さな池。 蓮の葉で埋め尽くされています。

万葉集と何かつながりがあるのだろうかと思っていたら、池の近くに万葉歌碑があり納得。

歌人・佐々木信綱の筆による山部赤人の長歌(略)が刻まれていました。

鐘楼は、説明板によると、延享2年(1745年)の建立。 梵鐘も同年に造られたが太平洋戦争時

に供出され、戦後に新たに造り直された。

|

|

|

|

| 万葉池 ()16:29) |

鐘楼 (16:29) |

史跡 飛鳥寺跡についての説明プレート |

飛鳥寺の西門から出て100m程、田園の中の小径を歩くと「蘇我入鹿の首塚」が。

入鹿が邸宅を構えていたという甘樫丘を望む場所に五輪塔が立っていました。

|

|

| 蘇我入鹿の首塚 (左後ろが甘樫丘) (16:33) |

蘇我入鹿は、飛鳥時代の有力豪族・蘇我氏の一員で、父・蘇我蝦夷の跡を継いで大臣になった

人物。 権力を握ると強引な政治を行い、他の豪族や皇族から反発を買った。

特に聖徳太子の子・山背大兄王(やましろのおおえのおう)を排除したことで、入鹿への不満が爆発。645年(乙巳の年)、飛鳥板蓋宮で中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)に

よって暗殺された。

これが大化の改新につながる「乙巳の変」です。

この政変により、蘇我氏(蘇我宗家)は滅び、中大兄皇子と大海人皇子(後の天武天皇)の年若い

両皇子の協力によって改革が推進された。

この改革により、豪族を中心とした政治から天皇中心の政治へと移り変わったとされている。

首塚の周辺でも、稲田の畦道の彼岸花、咲き誇るコスモスの花が。

濃い秋色を実感しました。

画像をクリックすると大画面でご覧になれます

|

|

|

|

| 明日香の里と彼岸花 (16:36) |

稲田と彼岸花とコスモスのコラボ |

秋風に揺れるコスモス (16:38) |

飛鳥の史跡巡りをしていると、史跡の拝観券やリーフレット、更には説明プレートには、この時代の

天皇や豪族の一族の名前がしばしば登場します。

その相関関係は極めて複雑怪奇で頭がこんがらがってきますね!

例えばこんな風です。

これで古の明日香の里歩き&史跡巡りは終了です。

皆さんと、大仏前(バス停)からかめバスに揺られて橿原神宮駅へ向かい帰路に就きました。

観光ソムリエこと幹事さんの名ガイドで有意義な史跡巡りができ、大学受験時代に詰め込んだ

「日本史」の飛鳥時代に少しタイムスリップした思いです。

飛鳥は日本の故郷であるとあらためて再認識しましたよ。

日本の原風景を見ながらの里歩きも、距離的には程ほどで落伍者も出なくて良かった!

今回、稲渕の棚田へは行かなかったので、案山子が見られず残念でしたが、期待していた彼岸花は

里の畦道などで見られて堪能しました。

機会があればサイクリングでもう一度、明日香の里を巡りたいと思っています。

幹事役のT.A-sanには企画段階から全面的にお世話になり感謝感激です。

懸念していたお天気も雨男がいなかったためか、里歩きを始める頃から秋晴れに好転して万事が

うまく運びました。

皆さん、ありがとう。

関西いこい会(クラス会)の春の山歩き(Diary-2.1224)のイベント時に決まっていた秋の

「明日香の里歩き」に出かけてきました。

幹事は目的地に最も近い奈良・郡山にお住いの奈良観光ソムリエことT.Ashida-san(以下、

T.S-san)です。

参加者は、幹事のT.S-san、名古屋からE.Wada-san(E.W-san)、大阪・高槻から

N.Sumida-san(N.S-san)、奈良・香芝からY.Kawabata-san(Y.K-san)、そして草津から

拙者の5名です。

この歳になると直前に何が起こるか分かりません。

体調不順などで当初予定より3名少なくなりました。

幹事さんが全て企画してくれ、我々はそれに従って飛鳥の史跡

を巡りながら明日香の里歩きです。

明日香は現在の奈良県高市郡の村で、この中に6世紀後半から

7世紀の約120年間の政治・文化の中心であった飛鳥の地があり

ます。

今回の里歩きをPart_1/2 と Part_2/2 に分けてアップいたし

ます。

実際のルートマップは以下のGoogle Map の通りです。

Map右端の上の をクリックして大画面でご覧下さい をクリックして大画面でご覧下さい

集合場所は、11:25近鉄橿原神宮前駅中央改札口です。

拙者、近鉄京都駅10:11発の急行に乗り込みました。

この列車では、名古屋からのE.W-san と 高槻からのN.S-sanと一緒になり、橿原神宮前駅へ。

E.W-sanと待ち合わせていた京都・山科のM.Kobayashi-sanが急用のためドタキャン。

わざわざ京都駅まで事情説明のため来てくれました。

橿原神宮前駅で皆さんと合流し、あかカメバス周遊1日券を購入。

橿原神宮前駅からバスに乗り込み、市街地から田園広がる長閑な明日香の里を走ること約20分で

終点の石舞台に。

|

|

|

| 赤かめバス周遊券 |

石舞台バス停 (2025.09.29_12:02) |

幹事さんが気をもんでいたお天気ですが、複数の天気予報チェックから午後からは秋晴れに

好転すると確信しています。

昼時に合わせて昼食会が予定されていて、霧雨の煙る中、レストラン・ブランシェラ石舞台テラス

ヘ。 幹事さんが予約してくれていました。

料理は石舞台御膳「吉野杉」。

素敵な場所でお洒落なランチ。

ボリュームがあり、久し振りの美味しいご飯でしたので完食。

|

|

|

| レストラン・ブランシェラ石舞台テラス (12:03) |

石舞台御膳「吉野杉」 (12:15) |

昼食の間に雨も上がり、近くにある史跡・石舞台古墳へ。

|

|

| レストランから石舞台古墳へ (13:32) |

特別史跡 石舞台古墳の説明板 (13:40) |

土手の上に石舞台古墳が見えます。

|

|

|

| 彼岸花が咲く土手の上に石舞台古墳(左上) (13:42) |

石舞台古墳の容姿 (13:43) |

古墳の土手に赤と白の彼岸花(曼殊沙華)が咲き誇っていました。

幹事さんの話によると、1週間前までは咲いていなかったとのことです。

なんでも、彼岸花の見頃は、例年、9月中旬~下旬がピークですが、残暑が厳しい年は、見頃が

9月下旬~10月上旬にずれ込む傾向があるようです。

今日はラッキーにもそんな見頃の時季にめぐり合って良かった!

N.S-sanの話によると、彼岸花は古代に大陸から帰化した植物だそうです。

飛鳥時代に渡来人によりもたらされたのかも知れませんね。

拙者、白い彼岸花は初めて見ました。

珍しいので、写真に納めました。

画像をクリックすると大画面でご覧になれます

|

|

|

|

| 土手に咲く紅白の彼岸花 |

赤色の彼岸花の大輪 |

白色の彼岸花の大輪 |

さて、この石舞台古墳の概要は以下のようです。

①わが国最大級の方墳。

墳丘の盛り土が全く残っていない、巨大な天井石が露出している独特の形状です。

②被葬者は不明ですが、6世紀後半にこの地で政権を握っていた蘇我馬子の墓ではない

かと いわれています。

③過去の発掘調査によると、玄室の長さ7.7m、幅約3.5m、高さ4.7mで大小30数個の

花崗岩が使われており、天井に使われている石の重さは北側が約64 ton、南側が

77 ton、総重量は約2,300 ton。

当時の優れた土木・運搬技術の高さがうかがわれますね。

④6世紀代の小古墳を壊して築造されていることが確認されており、その上で築造は

7世紀初め頃(古墳時代後期)と推定されている。

⑤石舞台の名の由来は、天井石の上面が平らで、まるで舞台のように見えるその形状から

きているとされています。

【参考文献】1)石舞台古墳 - Wikipedia

2)石舞台古墳 | 国営飛鳥歴史公園

3)特別史跡 石舞台古墳 拝観券 / 石舞台古墳の解説

|

南側の両袖式の横穴から石棺が入っていたという玄室に入ってみました。

涼しいですね!

|

|

|

|

| 南側から眺めた石舞台古墳 (13:47) |

横穴式玄室を望む (13:51) |

玄室内で記念写真 |

皆さんと記念写真です。

|

|

| 石舞台古墳前で記念写真 (presented by N-S-san) |

古墳の外で展示されていた復元石棺を見物して石舞台古墳を後にしました。

|

|

|

| 石舞台古墳の復元石棺 (13:56) |

石舞台古墳を後にする (14:03) |

これだけの古墳ですから、被葬者一族は当時、余程の権力を持つていたのでしょう。

又、当時の優れた土木・運搬技術の高さには驚かされますね。

きっと、大陸からの渡来人の技術が使われたのでしょう。

ここから、明日香の里をテクテク歩いて飛鳥宮跡へ。

明日香の里は収穫を待つ稲田が広がる長閑な里で、時間が止まっているような空間です。

飛鳥宮跡は一部、夏草に覆われていましたよ。

ここでおもわず一首、 「夏草や 飛鳥の宮は 夢の跡」

発掘調査後には埋め戻された跡だけが残っていました。

当時の飛鳥宮に思いを馳せて見学しました。

|

|

|

| 夏草に覆われた飛鳥宮跡を望む (14:29) |

飛鳥宮跡を望む (14:32) |

|

|

|

| 「史跡 飛鳥宮跡」の説明板を見入る面々 (14:32) |

「飛鳥宮跡の変遷」についての説明板 (14:33) |

飛鳥宮跡についてですが、発掘調査や日本書紀などの史料から以下の通り推定されています。

①飛鳥宮跡は、6世紀末から7世紀後半まで飛鳥の地に営まれた諸宮を中心とする複数の

遺跡群からなる都市遺跡です。

②宮殿のほか朝廷の支配拠点となる諸施設や飛鳥が政治都市であったことにかかわる

祭祀施設、生産施設、流通施設などから構成される。

具体的には、伝飛鳥板蓋宮跡(でんあすかいたぶきのみや)を中心に、川原寺跡、飛鳥池

工房遺跡、飛鳥宮跡・苑池、酒船石跡、飛鳥水落遺跡などの諸遺跡であり、未発見の

数多くの遺跡や遺構を含んでいる。

遺跡全体の範囲はまだわかっておらず、範囲特定のための発掘調査も行われている。

③1959年(昭和34年)からの発掘調査で、時期の異なる遺構が重なって存在することが

わかっており、大まかにはⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期の 3期に分類される。.

各期の時代順序と『日本書紀』などの文献史料の記述を照らし合わせてそれぞれ、

Ⅰ期が飛鳥岡本宮(第34代 舒明天皇) 【629 - 641年】

Ⅱ期が飛鳥板蓋宮(第35代 皇極天皇) 【642 - 645年】

Ⅲ期(前半)が後飛鳥岡本宮(第37代 斉明天皇) 【655 - 661年】

(後半)が飛鳥浄御原宮(第40代 天武天皇) 【673 - 686年】

(第41代 持統天皇) 【690 - 697年】

の遺構であると考えられている。

※(注記) 【】内は天皇在位期間。 皇極天皇は重祚(一度退位した後に再び天皇の位に

つくこと)して斉明天皇になった。

④乙巳の変(いっしのへん)の舞台となった場所。

乙巳の変は、飛鳥時代645年(乙巳の年)に中大兄皇子・中臣鎌足らが蘇我入鹿を

宮中 にて暗殺して蘇我氏(蘇我宗家)を滅ぼした政変。 その後、中大兄皇子は体制を

刷新し大化の改新(詳細略)と呼ばれる改革を断行した。

改革そのものは、中大兄皇子(天智天皇)・大海人皇子(天武天皇)の年若い両皇子の

協力によって推進された。

この改革によって、豪族を中心とした政治から天皇中心の政治へと移り変わったとされて

いる。

【参考文献】4)飛鳥京跡 - Wikipedia

5)飛鳥宮跡|4つの王宮が重なる場所。飛鳥時代の中心地はここだった!

- 史跡ナビ

6)飛鳥宮跡 解説書 (発行 奈良県明日香村)

7)乙巳の変 - Wikipedia

|

宮跡内に入り石敷井戸の復元遺構を見物して、次の史跡 飛鳥宮跡苑池へ向かいました。

途中、収穫を待つ稲田と路傍の赤い彼岸花のコラボは、いかにも里の風景です。

|

|

|

| 飛鳥宮跡内の石敷井戸の復元遺構 (14:34) |

稲田と路傍の赤い彼岸花のコラボ風景 (14:43) |

史跡 飛鳥宮跡苑池は飛鳥宮跡の北西にありました。

ここも完璧に夏草で覆われていて、当時の苑池を想像しながら見物しました。

|

|

|

| 史跡・名勝 飛鳥宮跡苑池についての説明板 (15:24) |

夏草に覆われた飛鳥宮跡苑池を望む (15:25) |

これではさっぱり分かりません。

ということで、Net情報を調べ苑池のロケーションと発掘時の現場写真をアップしておきます。

画像をクリックすると大画面でご覧になれます

飛鳥宮跡苑池についての情報は以下の通りです。

現地にある飛鳥宮跡苑池休憩舎でしばし休憩。

E.W-san差し入れの名古屋の老舗の「ういろ」をお茶菓子にしていただきました。

奥様のお心遣い、ありがとうございました。

皆さんと記念写真の後、次の史跡 酒船石遺跡へ向かうため吉野川分水

|

苑池から酒船石遺跡へ

向かう面々 (同左) |

に沿って再び里歩き。

|

|

|

| 飛鳥宮跡苑池で記念写真 (presented by N.S-san) |

続く Diary-2.1236 / 「明日香の里歩き&史跡巡り(Part_2/2) Diary-2.1236 / 「明日香の里歩き&史跡巡り(Part_2/2)

TOPページへ戻る TOPページへ戻る

|

|