今年も紅葉狩りの季節がやってきました。

それは、住まいの近くのびわ湖通の銀杏並木の黄葉で実感できます。

TVや新聞にも紅葉の話題が出てきました。

それらに刺激されて、拙者も目星をつけた県内の紅葉の名所にある観光案内所に問い合わせした

ところ、まだ見頃には早すぎました。

なんでも今年は暑かったせいで紅葉の見頃は12月初めに伸びているとのことでした。

ということで、京都市内を対象に探してみたところ、今が見頃の場所が幾つかありました。

そのうちの一つが、東山の北、比叡山山麓に広がる洛北の一乗寺エリアです。

ここにある紅葉スポット、詩仙堂➡圓光寺➡曼殊院門跡の順に散策することに決定。

ただ、圓光寺だけは、紅葉特別拝観の混雑を避けるために予約が必要なんです。

この日(11/25日)は11:00からしか空いていなかったので止むを得ません。

この予約時間から逆算すると早朝スタートとなりました。

朝はさすがに寒く、薄手のダウンでバックパック姿です。

自宅を7:15にスタート、草津駅から山科駅経由京都市営地下鉄で東山駅へ。

東山三条(バス停)から京都市営バスで30分もかかって一乗寺下がり松町(バス停)に着いた

のが9:10分。

本日の紅葉狩りのルートマップは以下の通りです。

|

| 2023紅葉狩りルートマップ (詩仙堂➡圓光寺➡曼殊院門跡) |

白川通りのこのバス停から曼殊院道に入り、宮本武蔵と吉岡一門の「決闘の地」の石碑を横目に

見ながらエッチラオッチラ、坂道を歩いて10分、詩仙堂に。

詩仙堂の入口に簡素でいかにも風雅な山門「小有洞」がありました。

|

|

| 詩仙堂の山門「小有洞」 (2023.11.25_09:24) |

山門をくぐり石段を登ったところに中門「老梅関」があります。

|

|

| 詩仙堂の中門「労梅閣」 (2023.11.25_09:24) |

手前の受付で拝観料(500円)を収めて中門をくぐると、正面建物の右手に前庭が。

建物にあるまるで眼のような風変わりな二つの窓と庭の白砂とのコントラストが不思議に際立って

いました。

|

|

|

| 詩仙堂の中門の前庭 (2023.11.25_09:25) |

さて、ここで詩仙堂について簡単に触れておきましょう。

徳川家康の家臣であり、文人であった石川丈山が1641年(寛永18年)に隠居のために

造営した山荘である。 その後、1966年(昭和41年)に曹洞宗永平寺の末寺となった。

丈山にちなんで寺名は丈山寺という。 本尊は馬郎婦観音(めろうふかんのん)。

詩仙堂は、正しくは「凹凸窠(穴冠に果)」(おうとつか)と呼びます。凹凸窠とは、でこぼこ

した土地に建てた住居という意味です。

凹凸窠の中心には、江戸時代の絵師、狩野探幽(1602~1674年)が描いた中国の漢・晋・

唐・宋時代の詩人三十六人(三十六詩仙)の肖像画があり、各詩人の肖像画の頭上には、

石川丈山が隷書体にて記した漢詩が書かれています。

四方の壁に掲げた“詩仙の間”を中心としていることから、現在は「詩仙堂」と呼ばれています。

詳しくは、下記資料をクリックしてご覧ください。

(1)詩仙堂丈山寺 公式Webサイト (kyoto-shisendo.net)

(2)詩仙堂 - Wikipedia

|

順路に従い堂内を進むと、畳の上に踏み場も無いくらい多くの拝観者が座してカメラを片手に

一方向に集中しています。

そうなんです、皆さん、額縁の庭園の紅葉の撮影に余念がありませんでした。

見て! 見て!!

詩仙の間から眺めた紅葉を!!!

枯山水庭園の白砂の周りには緑のサツキ、ツツジの刈り込みがあり、その先には見事な紅葉です。

どこからか周期的に“鹿(しし)おどし”の心地良い音が響いてきます。

|

|

| 詩仙の間から眺めた枯山水庭園に映える紅葉 (2023.11.25_9:31) |

詩仙の間から眺めた紅葉を幾つか。

画像をクリックすると大画面でご覧になれます

ここの枯山水庭園はよく観る枯山水とはどこか雰囲気が異なるでしょう。

そうなんです、ここでは白砂の周りにサツキの刈り込みを配して中国(唐)の山並みを表現して

います。

このように唐をイメージした庭園であるので唐様庭園と呼ばれています。

詩仙堂の中心となる「詩仙の間」です。

四面に、狩野探幽による中国の名だたる詩人の像が9名ずつ、延べ36人描かれています。

三十六人の肖像画は日本の三十六歌仙にならい、石川丈山と林羅山が意見を交わしながら

選定したそうです。

うかつにも見とれて写真を撮るのを忘れていました。

庭園に下りて園内を散策しながら紅葉を楽しみました。

|

|

| 庭園から眺めた嘯月楼(しょうげつろう) (2023.11.25_10:09) |

“鹿おどし”がありました。

丈山が考案したと言われ、園水を利用して音響を発し、鹿や猪が庭園を荒らすのを防ぎ、又丈山

自身も閑寂のなかにこの音を愛したという。

静けさの中に鳴り響く“鹿おどし”の音は風情がありますネ。

池では錦鯉がゆったりと泳ぎ、水面には光に照らされた紅葉が映りこんでいました。

|

|

| 錦鯉が泳ぐ池と水面に映る紅葉の錦 (2023.11.25_10:11) |

庭の紅葉に混じって柿の木が一本、枝には橙色の柿の実がいくつか。

|

|

| 紅葉と柿のコラボレーション (2023.11.25_10:13) |

紅葉に覆われた茶室の残月軒です。

苔の上の紅葉の散り落ち葉の景色も風情がありますね。

|

|

| 庭の苔と紅葉の散り落ち葉 (2023.11.25_10:18) |

庭園で眺めた紅葉シーンを幾つか。

画像をクリックすると大画面でご覧になれます

日当たりの良い場所と日陰の場所では色付き具合が異なるので、赤、オレンジ、黄色、緑と

カラフルな紅葉風景を見せてもらえました。

自然に囲まれた詩仙堂は四季折々の風景を楽しめるようです。

ツツジの咲く春にもう一度訪れようと思っています。

詩仙堂の素晴らしい紅葉を満喫して、次の予約している圓光寺へ移動しました。

続く diary-2.1142 / 「2023紅葉狩り@京都(2/3-圓光寺)」 diary-2.1142 / 「2023紅葉狩り@京都(2/3-圓光寺)」

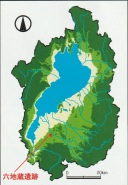

11月21日の朝日新聞のローカル版で、「栗東・六地蔵遺跡から古墳7基」という記事。

滋賀県文化財保護協会が現地説明会を開くとのこと。

歴男を自認する拙者は、好奇心に後ろ押しされてぶらりと遠足がてら出掛けてきました。

今日は快晴の小春日和。

現地である栗東市は拙者の住まいの隣りでもあり近くて気楽です。

新聞記事によると、六地蔵遺跡の概要はこうです。

県の圃場整備(農地整備)事業(注1)に伴い、協会が昨年11月から発掘調査をしていたところ、

|

| 資料(1)より抜粋 |

|

7基の古墳群を発見。

1)六地蔵遺跡のロケーション ; 栗東市六地蔵の日向山の北側山麓。

2)田んぼの一帯で見つかったのは直径22mの円墳1基、1辺が7.6~

15.8mの方墳6基。

周溝のみで、墳丘や埋葬施設は見つかっていない。

3)埴輪や土師器なども見つかり、その特徴から古墳時代前期前半

(4世紀末)から後期初頭(6世紀初め)ごろのものとみられる。

4)古墳群の近くには、古墳時代の竪穴建物が多数見つかった高野遺跡がある。 近くの日向

山古墳、岡山古墳と同じく、今回の古墳群も高野遺跡の有力者が築いた可能性が高いと

いう。

5)六地蔵遺跡から西に約2.5Kmの所には、広い地域を支配した首長墓とされる安養寺古墳

群がある。 国立歴史民俗博物館の広瀬和雄名誉教授は「安養寺首長層の政治的職務を

担った中間層の墳墓とみたい」とし、「古墳時代の政治構造の解明に資する貴重な発見」と

コメントした。

(注1)圃場整備事業という聞きなれない言葉が出てきたので調べてみました。

・圃場とは、耕作する農地のこと。

・圃場整備とは、既成の水田や畑を、よりよい基盤条件をもつ農地に整備する一連の土地改良をいう。

詳しくは、ココ をクリックして下さい。

|

13:30からの説明会に間に合うようバックパック姿で自宅をスタート。

草津駅から草津線に乗り、隣りの手原駅へ。

|

|

| JR草津線 手原駅を望む (2023.11.23_12:34) |

ここから現地までのアクセスが大変です。

遺跡は辺鄙なところにあるものですから、近くまでの交通機関は栗東市コミュニティバスである

くりちゃんバス【土日祝運休】が1路線あるだけです。

今日は勤労感謝の日ですからアウトです。

ということで、タクシーで行くことにしたのですが、待てど暮らせどタクシーが来ないのです。

やむなく、歩いて行くことにしました。

たまたま、駅前のロータリー近くで協会関係者から説明会会場までの経路マップを入手しました。

現地までのルートマップは以下の通りでした。

|

| JR草津線手原駅➡六地蔵遺跡発掘現場・現地説明会会場までのルートマップ(2023.11.23) |

なんと、現地までは徒歩約40分とあります。

ここまで来たのだから引き返すわけにもいきません。

近くの旧東海道に入り真っすぐテクテクとひたすら歩きました。

|

|

|

手原駅近くの稲荷神社(右手前)付近からの旧東海道

の眺め |

六地蔵一里塚跡付近の旧東海道

(2023.11.23_12:59) |

現地近くになると要所要所で協会の担当者によるナビゲーションがあり迷うことなく現地へ。

「六地蔵遺跡 現地説明会 会場」の看板があり、日向山の麓にそれらしきものが見えています。

日向山(にっこうやま)は標高223mの低い山です。

|

|

| 日向山(右側)麓にある六地蔵遺跡発掘現場方面を望む (2023.11.23_13:09) |

13:10、現地説明会会場に到着。

協会関係者から説明会の資料をいただき、古墳の写真パネルや発掘品の展示を見学。

|

|

|

| 今回公開の遺跡内の古墳のロケーション |

本来の想定される古墳と発掘後の古墳の断面図 |

|

|

|

| 発掘された古墳の航空写真例 (2023.11.23_13:15) |

発掘品の展示です。

|

|

|

|

| 展示された発掘品 (2023.11.23_13:12) |

事前に遺跡の情報を頭に入れて、目先にある発掘現場へ。

遺跡の北側には近江富士こと三上山がくっきり見えます。

|

|

| 発掘現場方面を望む (2023.11.23_13:12) |

配布された「説明会資料(資料1)」から抜粋した六地蔵遺跡で「見つかった古墳の一覧」です。

先ずは円墳の1号墳(部分/半円部)です。

大きすぎたので2枚の画像に収めておきます、

|

|

| 1号墳(一部/左側)を望む (2023.11.23_13:16) |

|

|

|

| 1号墳(一部/右側)を望む (2023.11.23_13:20) |

1号墳の周溝 (2023.11.23_13:21) |

方墳である6号墳の画像です。

|

|

|

| 異なる角度から眺めた6号墳 (2023.11.23_13:20) |

説明会が始まる13:30前になると参加者は老若男女140人規模に達したようです。

きっと、歴女、歴男の皆さんでしょうネ。

拙者、参加者はせいぜい10数人と思っていましたが、予想外でした。

定刻になり県文化財保護協会の課長から挨拶、調査担当者から発掘調査の説明です。

概ね、新聞記事と同じ内容でしたので、ここでは省略します。

その後、参加者からの質問に個別に応じて下さいました。

発掘調査が完了すれば、この地は県の圃場整備事業が行われるそうです。

これは以下の文化財保護法という法律に規定されているからだそうです。

周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等の開発事業の届出があった場合、都道府県等

の教育委員会はその取り扱い方法について協議し、やむをえず遺跡を現状のまま保存できない

場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し、その経費については開発事業者に協力を

求めること。【資料(2)】

埋蔵文化財は貴重な国民の共有財産であり、国や地域の歴史を語る上で欠くことができない

ものですから、保護と開発を両立させることが重要ですネ!

拙者、埋葬文化財の発掘調査現場を見学したのは初めてでした。

古墳といえば、奈良県にあるような大きな古墳を思い浮かべますが、見つかった古墳群はいずれ

も小さく密集していました。

言わば、古代の墓場だったのでしょうね。

残念ながら、墳丘部分や被葬者の埋葬部などは後世に削り取られ、古墳を取り囲む周溝のみで

した。

とはいえ、琵琶湖に近いこの地域が、古代から幾世紀にもわたり人々の生活の拠点であった

ことを如実に表しています。

それにしても、協会の調査員の皆さんが、ここまで根気よく発掘調査されたのには敬服致し

ます。

ご苦労様でした。

約1時間の説明会後、復路の旧東海道を西に向かいました。

おかげさんで、今日はよく歩きました。

スマホの万歩計によると、歩行距離=6.4Km、歩数=11,525歩でした。

【参考資料】

資料(1)六地蔵遺跡発掘調査現地説明会資料 ; 2023年11月23日公益財団法人滋賀県文化財保護協会

資料(2)埋蔵文化財 ; 文化庁

悲しいことに去る11月2日、拙者の長弟が79歳の生涯を閉じ旅立ちました。

我々もそんな世代になり、残り少ない余生を大切に生きねばと思いました。

さて、その葬儀の打ち合わせ時、喪主となる甥っ子と葬儀社との会話のなかで『家紋』の話が

出たのです。

昔の家制度の名残りで不適切なんでしょうが、冠婚葬祭では「〇〇家」として営まれるのが今も

変わらないのが現実ですネ。

葬儀の会場入口の両脇には「〇〇家」という提灯が掲げられますが、この提灯に家紋を入れま

すかとの質問を耳にしました。

甥っ子は、そんなサポートを受け入れたのか、母親に確認しながら家紋は「稲垣茗荷」と答えて

いました。

よく知っていたものだと感心しました。

拙者が初めて我が家系の家紋を知った瞬間でした。

ところで拙者、「稲垣茗荷」とはどんな家紋なのか分からなかったのでWEBで覗いて見ると、

こうでした。(「家紋のいろは」より抜粋)

|

|

1.名前 ; 稲垣茗荷

2.読み ; いながきみょうが

3.種類 ; 植物紋

4.モチーフ ; 茗荷

5.使用苗字 ; 稲垣、二宮、中根、川口、

羽田、矢田、大沢など

6.大名・旗本 ; 志摩鳥羽藩稲垣氏替紋

7使用の多い地域 ; 岡山、兵庫、徳島、

山口、北海道

←稲垣茗荷のモチーフ |

茗荷紋は、ショウガ科の多年草である茗荷をモチーフとした家紋。 茗荷はその音が「冥加

(みょうが)」に通じることから、縁起がいいとされた。 冥加とは、神仏の守護のこと。

このため神社や寺で茗荷紋が多く用いられている。

茗荷紋は『杏葉紋』と酷似しており混同されることが多い。 もとは杏葉紋に縁起の良い茗荷

を当てて使用したといわれる。

茗荷紋は日本の「十大家紋」の一つで全81種類があり、稲垣茗荷紋もその内の一つ。

|

家紋の起源は平安時代後期にさかのぼり、当初は貴族が使用していたが、鎌倉時代になると

武家に広まり、江戸時代になると百姓、町人などの階層の人達までも使うようになり現在に至って

いる。

家系、血統、家柄・地位を識別・表現するものとして使われてきた紋章ですが、そのモチーフは

植物紋が最多で、動物紋、自然紋(月星紋)、紋様・器物紋と続き、その数は3万以上に及ぶと

言われています。

|

|

|

|

| 動物紋の例/諏訪鶴の丸紋 |

自然紋の例/半月紋 |

器物・文様紋の例/丸に団扇紋 |

(以上、参考)

(1)-家紋-/Wikipedia

(2)-日本の文様「日本の家の紋章『家紋』の歴史と特徴」-/日本政府広報室(内閣府)

現在社会で家紋を目にするのは、冠婚葬祭などで着用される礼服、墓石くらいです。

直近では、NHK大河ドラマ「どうする家康」も佳境を迎え、「関ヶ原の戦い」が放映されたばかり

ですが、両軍の陣幕や幟(のぼり)、鎧兜、陣羽織などで当時の家紋が見られましたネ!

現在ではすっかり馴染みが薄い家紋ですが、調べてみると奥が深いです。

拙者、我が家系の家紋については全く知らなかったのですが、同姓の名の付く家紋だったのには

驚きましたよ。

TOPページへ戻る TOPページへ戻る

|

|