Diary/Archive

�@�@�@�@�@�@2023�N03�� |

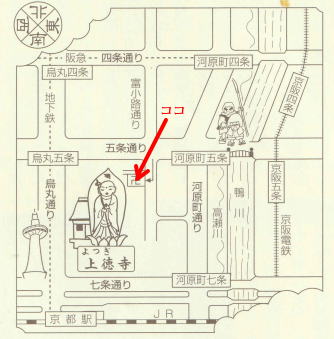

�@���ւ̐����������邽�߁A�n��̈�ÃZ���^�[�ł���W�C��ÃZ���^�[�ցB

�쑐�Âɂ��邱�̕a�@�ւ͋߂��̃o�X�₩���20���B

��t�J�n����(8:30)�ɊO����t�Ŏ����������ď�������Ȃ̎�f��\���A���������

�ڍׂȖ�f���S����̐f�Â��܂����B

�@�S����ɂ͌��֑O��̏�ߋ��̈ݒ��̌��f�A���a�̗L���Ȃǐ����B

�ʒk�r���A�َ҂���傩��G�f���A�m���ɏo���̍��Ղ����邱�Ƃ��m�F����܂����B

�a�@��PC�ɕۑ�����Ă������N��CT�����̎ʐ^�ɂ͌e��������Ƃ̂��Ƃł��B

���ւ̌�����������Ȃ��̂Ő悸�咰���������������āA���̌��ʂ����܂��傤�ƁB

�������ʂɂ���Ă͑����@�Ƃ��ʍ�����܂����B

�@�َҁA�e���Ƃ������t�͏����ł��B

��t�ɐq�˂�ƁA������(���ɑ咰�ɑ���)�̈ꕔ���O���ɓ˂��o����ɂȂ�����Ԃ̂���

(�������猩��Ə����ǂ̕ǂɂł����̂��ڂ�)�ł����A�e�����͕̂a�C�ł͂Ȃ��Ƃ̂���

�ł��B

���ۂ�Net�Œ��ׂĂ݂�Ƃ���ȏ�Ԃ̂��Ƃ������悤�ł��B

�@�����̗���́A�̌��˓_�H�ˑ咰�����������B

���́A�_�H����̂�������܂���B

���̌��ǂɓ_�H���u��t���ĕ����̂����܂�ď��߂Ăł��B

�@�_�H���u��t�����܂ܓ������������֍s���ƁA�����̑O�������ƌ����ĉ��܂����܂���

�܂����B

�j�t���b�N�z�����p�܂Ƃ������܂ł��B

�咰�����A�r�ւ𑣐i���A����(�E���R)�����S�ɏ������邽�߂̂���ŁA�������ɂ��

�������X���[�X�ɂł���悤�ɂ��邽�߂Ƃ̂��Ƃł��B

15��/10���Ԋu�ŃR�b�v2�t�̉��܂����݁A�����r�ւ��J��Ԃ��A2���Ԃ����ĉ���2���b�g����

���݊��������ɂ͕��ւ͂قڔr������Ă���悤�ł��B

|

|

|

���܂̃j�t���b�N�z�����p��(2L)

(2023.03.31_12.15) |

�j�t���b�N�̓������@�Ɠ����o�߂̃`�F�b�N(2023.03.31_12.15)

|

�@�O�������I���ƁA�����������鏊�Ɍ����������p���c���͂��܂��B

����!�@�����������ł��B

���Í܂��_�H���ɓ�����A�Q��ɉ������ɂȂ�܂��B

���ɏ����p�[���[���h���A���������咰�֓����Ă����̂�������܂��B

�������}���ɂ��ɂ݂��a��������Ȃɖ��������ł��l!

�@�咰�������̎d�g�݂́A�T���ȉ��̒ʂ�ł��B

���A�咰�r�f�I�X�R�[�v�̑����͖�12mm�A������150cm�������ł��B

�@�����S����ɂ��ƁA�������͑咰�̈�ԉ��ɂ���Ӓ��܂ő}�����ꂽ��A�����������X��

�����Ȃ���咰�̊ώ@���s���Ƃ̂��Ƃł��B

�����������C�����Ē����L���A�����Ɏc���Ă���A�≘���K�X���Ő�Ȃ���A����

�̌��������Ȃ��悤�Ɋώ@����܂��B

�@�������̑咰���̉f�������A���^�C���Ń��j�^�[��Ō����Ă��������܂����B

�����̉�����������̓r�j�[���p�C�v����r�o����Ă��܂����A�����������Ă���̂�

���ĂƂ�܂����B

�@�َ҂̑咰�ɂ͊���̌e���������A�Ȃ��Ȃ��o������T���̂ɋ�J����Ă��܂����B

�o���̂���2�ӏ��̌e���ɑ��āA����������̑���ɂ��z�b�`�L�X�Ŏ~�����Ă�������

�܂����B

��20���������Č����͏I���B

���A�؏�����قǂ̑傫���̃|���[�v�͖����Ƃ̂��Ƃň��S���܂����B

�@��w�̐i���͂������ł��l!

���N�A������f�ő咰�������Ă��܂������A����́u���������v�ɂ����̂ł����B

����͑咰�������ɂ�鐸�������ɐ�ւ��悤�Ƃ̎v���ɂ�����܂����B

�@������ĂсA�S����Ɠ������ʐ^�����Ȃ���ʒk���A���ւ̏Ǐ�͑咰�e���o��(�a��)��

�����̂Ɛf�f����A�������@�ƂȂ���@���Ԃ͖�5���ƂȂ�܂����B

�@���@�葱�������āA���@�f�Ìv�揑�ȂNJ���̓��ӏ��◘�p�\�����ɃT�C���B

���炭����ƁA�a������Ō�t����̎Ԉ֎q�ɂ�邨�}�����B

�_�H���u��t���Ȃ���I�b�`���A�I�b�`���ƕa���������܂����B

�@�_���a���͌�(��)�Ɉē�������@�������X�^�[�g�B

���z�����͑S�z���ȕ��S��6,600�~/��(�ō�)�B

���̃X�y�[�X�́A���傤�ǃr�W�l�X�z�e�����x�̍L���ł����B

���җp�Q��A���ʑ�A�V�����[�ATV�A�①�� etc�̐ݔ�������ATV�Ɨ①�ɂ̎g�p�ɂ̓v���y�C

�h�J�[�h���K�v�Ƃ̂��Ƃł��B

|

|

| �َ҂̕a��(�W�C��ÃZ���^�[)�@(2023.03.31_23:57) |

�@���炭���āA�S���Ō�t����_�Ă����������^���̓��@�K���i�����܂����B

�a���p�O�J���V���c�A�^�I���ށA�������Z�b�g�ABOX�e�B�b�V���A�h�����N�{�g��&�R�b�v�Ȃǂ�

���p�i�ꎮ�ł����B

�Ō�t����A3/31����3���Ԃ̐�H�������n����A�\���܂ł���܂����B

�A���A���A�����A�R�[�q�[�Ȃǂ̃A���R�[���ȊO�̈��ݕ���OK�Ƃ̂��ƁB

|

|

| 3��31������H�̓\���@(2023.03.31_15:29) |

�@�ȍ~�A�S���Ō�t����ɂ�����I�Ȍ����A��������A�_�H�t�̕�[���s���܂����B

�ދ��疜�ł��B

TV�����̂��߁A�v���y�C�h�J�[�h��1,000�~/�� ���ăq�}�ׂ����邵������܂���ł����B

�@3/29�̒��̔r�ւŁA�����͂���ɍ����ւ��Ȃ��Ǝv���Ȃ���A���̗[�H�͉���������? ��

�L�������ǂ��Ă݂܂������A�v��������߂͂���܂���B

���𗬂����ƕ֊��������ƁA�r�b�N���V!!

��ʂ̐^���ԂȑN���Ő��܂��Ă�������ł��B

���ւł����B

�@����Ȃ��Ƃ́A���܂�ď��߂Ă̌o���ł��B

����܂ł����̒ɂ݂����a���Ȃ����Ǐ����̂Ńr�b�N�����܂����B

�Ђ���Ƃ�����݊����咰���ł����ǂ����̂��Ƒ�ϐS�z�ɂȂ�܂����B

�@�O�ׁ̈A���N��f���Ă��������f�̃f�[�^�[�ׂĂ݂܂����B

�ߋ�3�N��(20/21/22�N)�̑咰�K�������ňُ�Ȃ��A����(20/22�N)�̈݃J����������

�m���Ɉُ햳���ł����B

�@�䂪�ƌn���`���I�ɃK���̉ƌn�ł�����܂���B

�Ƃɂ����S�z�Ȃ̂ŗ[���A�߂��̂��������ł�����Ȉ��K��܂����B

��N���A�o�ߊώ@���ł����������l�̌��������˂āB

�@���������ɐH���Ö@���َ̐҂̌����f�[�^�[���A���ւ̏Ȃǂ�����B

�Ƃ肠�������t���������܂��傤�Ƃ̂��Ƃō̌�����A2����ɍĐf��ʍ�����܂����B

���i�A���ւɑ���R�����g�͂���܂���ł����B

�@���̓��A��������ォ��H���ɂ��ẴR�����g�����������̂ŁA���i�ʂ�[�H���D����

�A���R�[�������݂܂����B

�@3/30�A���̔r�ւ��ώ@�����Ƃ���A����Ă����Ƃ���Ăу��C�����b�h�̌��ւ������̂ł��B

��ςȎ��Ԃł��B

���l�ɋ��鏗�[�ɓ`�����Ƃ���A���Ȃł͂Ȃ���������Ȃ��ݒ����Ȃ������́A�����Ƒ傫��

�a�@�Őf�Ă��炢�Ȃ����ƁB

�@�Ƃ������ƂŁA���̒n��̕a�@�ł���W�C��ÃZ���^�[�ɑ��k���Ă݂܂����B

�Љ��̂Ȃ��O�����f�ł����f���ȊO�ɑI��f�Ô�(7,700�~)���|���邪��f�ł���Ƃ�

���Ƃł����B

�����ɂł��A���ւ��������������Ȃ���f���ꂽ��ǂ��ł����ƁB

�@����ȏł�����A�����Ď��Ԃ̐��ڂ����Ă���킯�ɂ͂����܂���B

��������Ԃɏ�������ȂŐ��������̎�f�����f�B

�[�������ւł����̂ŁA��8���܂łɗ[�H���ς܂��A�ȍ~�͐���H�Ƃ��܂����B

| �����̕x�m�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ 1118-2023.03.22�@ |

�@�����̂��V�C�͑S���I��   �ł��B �ł��B

�@�g�����Ȃ�t�߂��Ă��܂����ˁB

�e�n������̊J�Ԃ̕ւ��������鍠�ɂȂ�܂����B

3�����{���ɂ͖��J�̌����ɂȂ�ł��傤�l!

�@AIOI���b�g�N���u�̃I�[�i�[��K.T-san���獡���̕x�m�R�̋�B�ʐ^���͂��܂����B

�L�����ʏo���̂��߉H�c���������@�ォ��B�����Ƃ̂��Ƃł��B

���V�C���ǂ���������ł��傤���A���Ⴕ���x�m�R�̒�����ӂ��������茩���܂��B

�f���炵���x�m�R�̉f���������ɃA�b�v���܂����̂ŁA�F����������ɂȂ��ĉ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Ƒ��ʂł��ɂȂ�܂�

�����̕x�m�R(2023.03.22_15:00�B�e)

(Photos by K.Tada-san) |

|

�@�����āA�������ɐÉ������쒬����B��ꂽ�����̕x�m�R�����Љ�܂��傤�B

���쒬�ݏZ�̊w������̋��F�ł���A���b�g/���]�Ԓ��Ԃł���M.Tamura-san���u���O

����ʐM�́u�����̕x�m�R�v����̓]�ڎʐ^�ł��B

�ނ̂����ӂŃA�b�v�����Ă��������܂����B

�@������6����7�����ɂɎB��ꂽ�x�m�R�ł����A1���Ԍ�ɂ͕��͋C���ω����Ă��܂��l!

�����̒��ɕx�m�R�̗Y�p���܂邲�ƁA��������ƌ�����f���炵���ʐ^�ł��B

|

|

|

�����̕x�m�R(2023.03.22_05:56�B�e)

(Photo by M.T-san) |

�����̕x�m�R(2023.03.22_06:55�B�e)

(Photo by M.T-san) |

�@�����Ă��̓��A��5��WBC(���[���h�E�x�[�X�z�[���E�N���b�V�b�N)�̌����킪�ă}�C�A�~��

���[���f�|�E�p�[�N�ŕč���\�ƍs���܂����B

�َ҂���7������TV�ɂ�����t���Ŋϐ�A�n���n���h�L�h�L�̖�3���Ԃł������A��Japan��

�č���3��1�Ŕj��A3�x�ڂ̗D���𐬂����������Ƃ��NjL���Ă����܂��B

|

|

WBC�ŗD�������ߕ��������Ċ�ԓ��{��\�̑I�肽��

[�o�T]�����V��2023.03.23���� |

�@AIOI���b�g�N���u�̍��N�ŏ��̃��b�g�Z�[�����O�ɎQ�����܂����B

�ɓ��w�̃R���r�j�ň����B���Ĉɓ��T�����C�Y�}���[�i�[�ցB

�撅���Ă����N���[�����o�[��Ktym-san���o�`�̏������ł����B

�@1�N�U��Ɍ���}���[�i�[�̌i�F�ł��B

�������܂�1�N���߂��AAIOI���ł̃Z�[�����O���牓�������Ă�������ł��B

|

|

| ���̃T�����C�Y�}���[�i�[�@(2023.03.12_10:32) |

�@�܂��ł������₩�ȊC�ł��B

�N���[�����o�[�̓L���v�e��K.T����AKtym-san�AM.Miyake-san�Ɛَ҂�4���ł��B

���̃����o�[�ł̃Z�[�����O�͏��߂Ăł��B

���ϔN��炵�āA�V�l�Ət�̊C�Ƃ��������ł��傤���B

�@�����̃Z�[�����O�͏��������ł��B

�����ɏ㗤����AIOI����p�B�̊C�N�H���E����Œ��H��\�肵�Ă��܂��B

�@11:00�߂��ɏo�`�B

�X�N�����[�̃f�B�[���G���W���쓮���獂���\�o�b�e���[�쓮�ɕς���Ă��珉�߂Ă̏�D

�̌��ł��B

Li-ion�o�b�e���[�ł̃��[�^�[�쓮�ł�����r�K�X�������A���ɐÂ��ȑ��s�ł��l!

�@�@�����甿���ɐ�ւ��đ��s���܂����A�x�X������ԂɊׂ�܂��B

����ł����������݁A1�`2�m�b�g�ŏt�̊C���̂�肭���Ɛi�݂܂����B

|

|

|

| �����Ɍ�����������AIOI���@(2023.03.12_11:34) |

�r�[���u���[�N���̖ʁX |

�@�����߂��ŋ@���ɐ�ւ��A12:30�A�����t�C�b�V�����[�i�ɓ��`�A�V���ɌW���B

�t�C�b�V�����[�i���Â��ł����B

|

|

| �����t�C�b�V�����[�i��AIOI���@(2023.03.12_12:40) |

|

|

|

| �����t�C�b�V�����[�i�ŊF����ƋL�O�ʐ^�@(2023.03.12_12:39) |

�@�V���̗��d�{�݂Ńo�b�e���[�[�d�̏��������āA�����`�߂��̐H���X�ցB

�����ł������^�ǂ��C�N�H���E����ɓ���܂����B

�@���ړ��Ắu�����������^�Ă��v�Œ��H�B

�����ߊC�Ŋl�ꂽ�V�N�ȃC�J�����ƔZ���Ȋ̂̃��^�Ă��͍ō��ɔ�������!!!

|

|

| ����̂����������^�Ă��@(2023.03.03_13:05) |

�@AIOI���ɖ߂��āA���炭���C���őD���ł��B

AIOI���V�F�t����Ktym-san���p�ӂ��Ă��ꂽ���E�܂݂ŁB

|

|

|

| ���C���őD���@(2023.03.12_14:14) |

|

|

AIOI���̃��C���Z�[��

(2023.03.03_15:46) |

�@14:30�A�����t�C�b�V�����[�i�𗣊݂��ĕ��H�ɏA���܂����B

���H�Ƒł��ĕς���ėǂ����ł��B

�قڈɓ��}���[�i�܂ł̑S�s����3�`8�m�b�g�̃X�s�[�h�Ŕ����B

�u�ԑ��x�ňꎞ�A9�m�b�g���L�^���܂����B

|

|

|

�ǂ����L���v�e��K.T-san

(2023.03.12_15:00) |

�������s����AIOI��

(2023.03.12_15:31)) |

�@16:20�A�T�����C�Y�}���[�i�[�ɋA�`�B

��n�������ă}���[�i�𗣂�A17:22�ɓ����ɓ����M�C�s���ɏ��A�H�ɂ��܂����B

�@�v���Ԃ��AIOI���ł̊y�������b�g�Z�[�����O�ł����B

�����ɏ㗤���Ĕ��������C�J�������^�Ă������\�ł��܂����B

���ꂩ����ł��邾��AIOI���ł̃��b�g���C�t���y���݂����Ǝv���Ă��܂��B

�F����A�����͂��肪�Ƃ������܂����B

|

| �㓿���̃��P�[�V���� |

�@�����₩��㓿���܂Ń^�N�V�[��10������

�����܂����B

�㓿���͌�ʂ�ƕx���H�ʂ�̌����_��

���܂��Ē����E��ɂ���܂��B

�@�㓿���̎R��ł��B

|

|

| �㓿���R��@(2023.03.03_14:56) |

�@�R��ɂ͏㓿���̃K�C�h������A��ʂ肨���̗R���ɓ���ċ����ցB

�ܘ_�A���߂Ĕq�ς��邨���ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N���đ��ʂł���������

|

|

| �㓿���̗��j�̊T������������Ŕ@(2023.03.03_14:56) |

�@�O�ς��炵�āA������܂肵�������̂悤�ł��B

���ʂɖ{��������܂��B

|

|

| �㓿�� �{���@(2023.03.03_15:22) |

�@�����ɓ����t�Ŕq�ϗ�800�~��[�ߏ㓿����

���[�t���b�g��Ⴂ�A�K�C�h����Ɉē�����Ė{���ցB

�@���̔q�ώ҂Ƌ��ɃK�C�h����̐�����q���B

�����̗R��/���jetc.�ł��B

�E1603�N(�c��8�N)����ƍN�̌���������y�@���@

�E�R���́u�����R(��������)�v

�E�ƍN�̑��� ���������J��

�E�{����1753�N(���3�N)�̌����ŁA���X�͋��s��

�@�i�ϓ��ɂ������u�c�t���v���ڒz�������́B

�E�{���͈���ɔ@������(���q����A�` ���c��A����97.3cm�A�����̊��A���Îs���

�@�ڍ������{���������������́A���ݏd���̎w�蓚�\��)

�E�u�q�����E���Y�v�����v�ŗL��

���A���̂����ł́A���̓~�̗� ���ʌ��J�G���A�S�ĂŎʐ^�B�e���ł���Ƃ̂��Ƃł��B

|

|

| �{���Ɋ|�������G�z�̎R���u�����R�v�@(2023.03.03_15:13) |

�@�{���̓��w�ł��B

���c��Ɠ`���{���̈���ɔ@�������͓������������قł̌��N�f�f�ŏo�����̂���

�q�ςł��Ȃ������̂��c�O�ł����B

|

|

|

| �{�����w�̐{��d�@(2023.03.03_15:11) |

�{���E����ɔ@�������̐����p�l�� |

�@�O�w�̕��Ԃɂ��鎛��̊|�����̐����ł��B

������u�߉ޟ��ϐ}�v�A�u����ƍN�ё��v�A�u�����̋Ǐё��v�A�u����G���ё��v�ł��B

�ǂ̊|��������ҕs�ڂƂ̂��Ƃł����B

|

|

| ����̊|�����@(2023.03.03_15:11) |

�@�ё��̊g��ʐ^�ł��B

�ǂ̊|�����������ɂ݂����肭����ł��܂����B

|

|

|

|

| �����̋Ǐё� |

����ƍN�ё� |

����G���ё� |

�@�����ǂ͕v�Ǝ��ɕʂꂽ��A�ƍN�̑����ƂȂ����B

�ƍN����ł������ꂽ�����ŁA�n�p�A���p�ɗD��A���ւ����s�����Ƃ����˒m�ɕx�����ŁA

�ƍN�S������o�Ƃ����A���{��㏫�R�G�����x�����Ƃ̂��Ƃł��B

�G���͉ƍN�Ɛ����̋ǂƂ̊Ԃɐ��܂ꂽ�q�ł����A�����ǂɂ��{�炳�ꂽ�Ƃ��B

�@�����ċq�a��q�ρB

�ʂ̃K�C�h���������Ă��������܂����B

|

|

|

| �㓿�� �q�a�@(2023.03.03_15:13_) |

�q�a���ɂ��鏑�@�@(2023.03.03_15:14_) |

�@�q�a�́A��������ɐ���@�ɂ��������ƏZ����ڒz���ꂽ�Ɠ`������]�ˎ�������

���@����̌����B

���@�ɂ́A��O����u�g�t�̊ԁv�A�u���̊ԁv��2����������܂��B

���̊Ԃɂ͍]�ˎ���̊G�t�A�~�R������̊|�������B

|

|

| �q�a���̊Ԃ̊|����(�~�R ���� ��) |

�@���@�̑O�ɂ͎͌R���̒뉀������܂����B

���a�ɍ�낳�ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B

|

|

| ���@�O�͎̌R���뉀�@(2023.03.0315:14) |

�@���H�ɏ]�������Ēn�����ցB

|

|

| �㓿�� �n�����@(2023.03.03_15:20) |

�@�����̒��ɓ���ƁA���ʂɐ��p�n��(�n����F����)�����u���ꂽ�{��d���B

���̒n������A2m���̑傫�Ȑɒ����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

�{��d�����ʂ̔�������q�ς��܂����B

���̂��n�������q�߂A�q�����E���Y�̂����v������Ƃ̂��ƂŁA���́u�������v�Ƃ���

�e���܂�Ă���Ƃ��B

|

|

|

| �n�����̐{��d�@(2023.03.03_15:16) |

���ʂ��璭�߂��̒n����F�����@(2023.03.03_15:17) |

�@�Ō�͈�ʌ��J�G���A�ɂ���u�����ǂ̕�v���������܂����B

�����ǂ̂���́A�����s�]����́u�_���@�v�A���s������́u�����������v�ɂ�����悤�ł��B

|

|

| �㓿�� �����ǂ̂���@(2023.03.03_15:18) |

�@��25�����̑����̏㓿���̔q�ςł����B

����ŁA�{���́u���̓~�̗��v�L�����y�[������3���̔q�ς��I���B

�s�o�X�ŋ��s�w�������܂����B

�@�m���@�̎��͐������ł��B

�^�N�V�[�ō~�肽�̂��������肫�����Ƃ���ł��B

|

| 2023�E���̓~�̗� �s���}�b�v�s�� |

�@��������y�Y�X������A�˂���̐����������������ցB

�m���@�Ƃ͂����ĕς���Ă����̂悤�Ɋό��q�ł������Ԃ��Ă��܂����B

|

|

| �ό��q�ł������Ԃ�������̂��y�Y�ʂ�@(2023.03.03_13:21) |

�@�Ⴂ�J�b�v����O���l�ό��q�����������ł��ˁB

���s�ό��ł̓g�����g�Ȃ�ł��傤���A�����^�������p�̃J�b�v����C���o�E���h���q�̎p��

�ڂɕt���܂����B

�@�����肫��Ɛ��ʂɐm����A����A�O�d������ɉf���Č����܂��B

�ǂ���A�C���o�E���h�D�݂̎�h��ł��B

|

|

| �������̐m����(��)�A����A�O�d����]�ށ@(2023.03.03_13:24) |

�@�Βi�����m�����������ƁA����̍���ɏ��O������A�X�ɏ��ƎO�d�����B

|

|

|

�m���傩�琼��ƎO�d����]��

(2023.03.03_13:26) |

���O���狞�s�s����]��

(2023.03.03_13:28) |

�@�O�d���̐�̌o�������܂��āA���A�@�˂̈ē��W���ɏ]���Ȃ��炩�ȍ������Ɛ��ʂ�

���A�@���B

����̃L�����y�[���œ��ʌ��J����Ă���̂��A�������A�@�̒뉀�u���̒�v�ł��B

|

|

| ���A�@ (2023.03.03_13:35) |

�@��t�Ŕq�ϗ�600�~�����ߏ��@�ցB

�q�ϋq�����Ƌ��ɃL�����y�[���E�X�^�b�t�̐������Ɛ��A�@�̘b�Ɏ����X���܂����B

�@���H�R�̒����ɍL���鐴�����́A��a���E�������̑m�E���S(��ɉ����Ɖ���)�ɂ��778�N

(��T9�N)�ɊJ�n���ꂽ�Ɠ`���B

�n���ȗ��A10�x�����Ђɂ������̂��тɓ������Ď��������A�Ă��M�ɂ�艽�x���Č�

���ꂽ�B

���݂̉����͂قƂ�ǂ�1633�N�ɍČ����ꂽ���̂ł��B

�@�J�n�ȗ��A�ޗǕ������@���@���@�|�Ƃ��A�����E�ߐ��ɂ����Ă͖@���@��{�R�A������(�ޗ�)

�̖����ł����B�@

���������k�@���@�̖{�R�Ƃ��ēƗ������̂�1965�N�����������ł��B

�u�w�k�x�@���@�v�Ƃ������̂ɂ́A��s�ƌĂꂽ�ޗǂɑ��āA�k�Ɉʒu���鋞�s�Ŗ@�����f����

�Ƃ����Ӗ������߂��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

�@���������A�@�ɂ��āB

���A�@�͐������̓������@�ŁA���m�̗��̕��ɂ������������������舢��l�ɂ����

�n�����ꂽ�B�@���̌�A���x�ƂȂ��ЂɌ������A���݂̌�����1639�N(���i16�N)�ɓ���

�ƌ��̖��Ō㐅���V�c�̍@�ł�����������@�a�q�������������̂������ł��B

�@�����̒뉀�͐ጎ�Ԃ̎O�뉑�̈�u���̒�v�Ƃ��Ēm����،i���r���V���뉀�ł��B

�H���Ȍ�������ɏƂ炳�ꂽ��̔��������y���ނ悤�ɍ��ꂽ���낾�����ł��B

���䎛�R���،i�ɂ����뉀�́A�������������������������A���l�E���x���B����C��

���Ƃ��A�]�ˊ��̔o�l�E���i�哿�̍�Ƃ��`������]�ˎ��㏉�����\���閼��B

�@2022�N�ɖk��V���{�Ɂu�Ԃ̒�v���ċ�����A���k�̖������́u��̒�v�Ƌ��ɋ��s�ɂ���

�u�ጎ�Ԃ̎O�뉑�v�ƌĂ�Ă���B

��������A�u���A�@(���A�V)�v�Ɩ��̕t���O�̂����ɏ��i�哿����낵���Ƃ����B

�@���̐��A�@�ł͓���������ʐ^�B�e���֎~����Ă��āA�������ł��Ȃ��̂��c�O�ł��B

����́A�f�ڂ̎ʐ^�͐������̃z�[���y�[�W������p(�R�s�y)�����Ă��������܂����B

�@�@�@���A�@�뉀���ʌ��J | �s�� | ���H�R ������ (kiyomizudera.or.jp)

�@����̐����Ɨ��}�́A�p���t���b�g�u�����@���������A�@�̒뉀�v�������������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N���đ��ʂł���������

|

|

| �u�����@���������A�@�̒뉀�v�̐����Ɨ��}�@(2023.03.03) |

�@���Ə�l�E�M�C��l�������J���Ă��镔���ŃX�^�b�t����̐����ł��B

�@�����ɋΉ��m�Ƃ��Ēm��ꂽ���Ə�l�Ƃ��̎���M�C��l���Z�E���߂����Ƃł��m���A

����������߉q��꤂炪���A�@�ɏW�܂��Ė��k�����Ƃ��m���Ă��܂��B

1848�N(����5�N)����n�܂��������卖�ŁA�M�C��l�͓�������]�˂ō��������܂����B

����A���Ə�l�͐����Ƌ��ɎF���˂ɓ���܂����B�@�������A�˂ł͖��҂Ƃ��ē�l�������

�֒Ǖ��A�O�r��ߊς�����l�͋э]�p�ɓ������A���Ə�l�͖��𗎂Ƃ��A�����͈ꖽ�����

���߁A���̌�A�F���ɖ߂��ꑸ�c���ւƂ��̗͂𒍂����@�Ƃ̂��Ƃł��B

�@30���������w������A�q�ϗ�400�~�Ő������{�̂��������邱�Ƃɂ��܂����B

������́A���A�@�Ƃ������đ傢�ɍ��G���Ă��܂����B

�@����(�d��)��ʂ�߂��Ė{���̕��������܂��B

�吳�ʂ̌����ɂ́u����t�v�Ɗ��|���ꂽ�G�z���B

�Ӗ��ׂĂ݂�ƁA�u�~�������߁A�����𐿂��A�����J���̂ɐg���͊W�Ȃ��B���̒��̐l

���ĂɊJ���ꂽ��ł���A�J���ꂽ�C�s�̏ꏊ�ł���v�Ƃ̂��Ƃł��B

|

|

| ������ ����@(2023.03.03_14:13) |

�@�@�L���`���ɉ��i�ނƍ���E�{�����䂪�����܂��B

�L���ł̓����^�������p�̃J�b�v�������������Ŏʐ^���B��p���B

|

|

|

| �{���Ɍ������L���ɂā@(2023.03.03_14:11) |

�����@�{������̐����@(2023.03.03_14:16) |

�@�{���ɓ���ƒ����ɁA�����₩�ŗD�����\��������单�l���}���Ă���܂��B

�o���单�V��(��������)�ƌ����A�o���E�����ɐ��̂����v������Ƃ��B

|

|

| �o���单�V���@(2023.03.03_14:18) |

�@�����Ő����̕���Ƃ��Ēm���鐴�����{���ɂ��āB

�@�@�@���݂̌����́A����ƌ���i�ɂ��1633�N(���i10�N)�ɍČ����ꂽ�B

�@�@�傫���͐���36m���A���ʖ�30m�A����28m�B

�@�@�@�����͊O�w�Ɠ��w�A���X�w�̎O�ɕ�����A�O�w�̊O���ɘL�����z�u����Ă���B

�@�@���X�w�ɂ͎O��̐~�q���u����A�����̐~�q�ɂ͖{���̐��ω����A���̗����̐~�q

�@�@�ɂ͘e���Ƃ��Ă̔�����V�����A�n����F���������u����A��������镧�B

�@�@�@�{���~�q�̍��E�ɂ͐��ω����ő��ł����\�����O�������u����A���X�w���E�[

�@�@�ɂ͕��_�E���_�������u����Ă���B

�@�@�@�����̕���́A�{���̊ϐ�����F�Ɍ|�\���[����ꏊ�ł��B

�@�@�Â������y�A�\�E�����A�̕���A���o�Ȃǂ̌|�\����[����Ă����B

�@�@���݂ł������[���s���Ă���B

�@�@�@�{�����璣��o�����u����v�̍����͖�13m�ŁA�����4�K���Ẵr���ɑ�������B

�@�@���H�R�̋}�s�ȊR�Ɍ��z����Ă��܂��B

�@�@����́u�����v(�����Â���E���䑢�Ƃ�����)�ƌĂ����{�×��̓`���H�@�ŁA�i�q���

�@�@�g�܂ꂽ�؍ޓ��m���x���������z������ȊR�Ȃǂł��ϐk���̍����\��������グ��

�@�@���Ƃ��\�ɂ��Ă��܂��B

�@�@�@������x���Ă���̂́A�����Ɍ��Ă�ꂽ18�{���̒��ł��B

�@�@����400�N�]�̟O���g���A�傫�����̂Œ�����12���[�g���A���͖�2���[�g���̒������R��

�@�@����ł��܂��B

�@�@���̏c���ɂ͉��{���̊т��ʂ���Ă��܂��B

�@�@�؍ޓ��m�������݂ɐڍ����邱�̍\���́u�p����v�ƌĂ�A�B��1�{���g�p���Ă��܂���B

�@

�@�@�@���݂̕����1633�N�ɍČ����ꂽ���̂ł��B���j��A���x���������ЊQ�ɂ��ς��A����

�@�@���X�����̎Q�w�҂œ��키������x�������Ă��܂��B

�@�@�@���{�ɂ́u�����̕��䂩���э~���v�Ƃ�����������܂��B

�@�@�藧�����f�R�ɒ���o���Ă��鐴�����{���̕��䂩���э~���قǂ̏d��Ȍ��ӂ�

�@�@�����ɂ̂��ނ��Ƃ�\�������t�ł��B

�@�@�@���A����̏ꏊ�ɓo�ꂷ�邱�Ƃ��u�w����ށv�Ƃ����\�������܂��B�@�������̞w����

�@�@�����̌ꌹ�ɂȂ����Ƃ��B

�@[�o�T]���j | ���H�R ������ (kiyomizudera.or.jp)

|

�@���䂩�璭�߂��i�F������B

���ʂ̎R�̒��Ɏ�F���N�₩�ȎO�d���������܂��B

Net�Œ��ׂĂ݂�ƁA�q�����ƌ����������̓����̑Y���̎O�d��(���̎ʐ^�E����)�Ƃ̂���

�ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �摜���N���b�N���đ��ʂł���������

|

|

|

|

�ቺ�́u���H�̑�v�߂�

(2023.03.03_14:16) |

��F�̎q������]��

(2023.03.03_14:16) |

����ɓ����ʂ�]��

(2023.03.03_14:16) |

�@��������H�ɏ]���Đi�ނƁA��F���N�₩�Ȉ���ɓ�(�d��)���B

�]�ˎ��㏉����1631�N�̍Č��B ���ꉮ����A�w�畘�̌��z�l���B

�����d�グ�̖{���E����ɔ@�����������u����Ă��܂��B

|

|

|

| ����ɓ��@(2023.03.03_14:21) |

����ɓ����̈���ɔ@�������@(2023.03.03_14:22) |

�@���O�w�����̍���̒��Ɂu���z�Z����ɔ@���O������v����(�E�ʐ^�̍��[)���|����

���܂��B

[��]��(���)�Ƃ́A����G���������蒤�������肵�āA����ǔȂǂɍ��E�����Ċ|���ď���

�@�@�@�Ƃ���ג����̂��Ƃł��B

����́A�@�R��l�������Ŗ�ɂ̖{��O���̋���������A�킪���ŏ��̏�s�O�����s��ꂽ����

�ɂ���Ă��邻���ł��B

���Ȃ݂ɗ��z�Z����ɂ́A������̐^�@���E�i�ϓ��A���R��̂����������E���ˉ@�E���{���A

������̐��莛�ł��B

�@����ɓ���ׂ̉��̉@���璭�߂��{��/����̒��߂��������B

|

|

|

| �ό��q�œ��키�����̕���@(23.03.03_14:23) |

�{���̑S�̂�]�ށ@(23.03.03_14:25) |

|

|

|

| �������{��&�d���Ƌ��s�s����]�ށ@(2023.03.03_14:27) |

�@�⓹������A�����̕���������璭�߂Ă݂܂����B

���₠�A����̊ό��q������Ȃɏ����������܂��B

����13m������܂�����l�I

|

|

| �����璭�߂��u�����̕���v�@(2023.03.03_14:31) |

�@�m����O���琴����ɏo�āA�q�҂����Ă����^�N�V�[�ɏ��A�{���Ō�̖K��n�E�㓿����

�������܂����B

�^�N�V�[�̉^�]�肳��ɂ��ƁA�O���l�ό��q�͒����l�͏��Ȃ��A���̑����͑�p�⍁�`�����

�ό��q�������ł��B

�R���i�Ђ̉e���ŊO���l�̔䗦�����ς����悤�ł��B

���� Diary-2.archive.2023.03 / No.116-2023.03.03 / Diary-2.archive.2023.03 / No.116-2023.03.03 /

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���̓~�̗�(3/3)�`�����R �㓿���`�v

�@�W�p���O��y��(1����)�ɂ��ƁA�u���̓~�̗��v�L�����y�[�����J�Ò��Ƃ̂��Ƃł��B

���̃L�����y�[���A���a42�N(1967�N)1���ɊJ�Â���Ă���57��ڂ��}���邻���ł��B

�@���N�̃e�[�}�́A��̓h���}�u�ǂ�����ƍN�v���f�ɂ��Ȃu�ƍN�ɏo����̗��v��A�u�e�a

���l��a��850�N�v�A�u�O�@��t��a��1250�N�v�ł��B

����ƍN�⓯��������퍑�����䂩��̎��@�ŁA�������p�₻�̕����ɃX�|�b�g������

�����̔���J�����������ʌ��J����Ă��邻���ł��B

�@��57��u���̓~�̗��v�L�����y�[���̌����T�C�g�͂�����ł��B

�@��57�� ���̓~�̗��i2023�N1���`3���J�Áj�b�y���s�s�����z���s�ό�Navi (kyoto.travel)

�@�ƌ������ƂŁA�����g�����Ȃ������Ƃ�����A���w�ɏo�����܂����B

�����G���A�ɂ���m���@�����������㓿���̏���3����K�˂܂����B

|

|

2023�N�u���̓~�̗��v�L�����y�[��

�p���t���b�g�̕\�� |

�@�悸�ŏ��́A�m���@�ł��B

JR�R�ȉw�Œn���S�������ɏ抷���A�O�ڂ̓��R�w

�ʼn��ԁA�~�{���ɏo�ēk��10��(��600m)�B

�@�~�{���ɏo��Ɩk���Ɏ�F�̕����_�{�̒���������

�܂��B

���̔��Ε����ɕ����Ɛ@�@�ׂ̗肪�m���@�ł����B

�@�@�@�@�@ �摜���N���b�N����Ƒ��ʂł��ɂȂ�܂�

|

|

�~�{���ɉf���镽���_�{�E����

(2023.03.03_11:48) |

�@�m���@�͖@�R��l���J�R������y�@���{�R�̎��@�B

����ƍN�䂩��̎��������Ƃ͒m��܂���ł����B

�@�ƍN�ƒm���@�̊W�͎��̂悤�ł��B

�ƍN�̏@�|�͏�y�@�B�@1602�N(�c��7)8���A�ƍN�̐���E�����̕������̕�����Ŗv�������A�ƍN�͂��̑��V��m���@�ōs���܂����B

���̂���̈Ӗ����������̂��A��1603�N�ɂ́A�m���@��703�Η]��̎��̂���i���A������

�g���H�����s�������肩�A1607�N�ɂ́A��z���V�c�̍c�q�E���{(�Ǐ��@�e��)���Ղ�

�����A�m���@���Վ��@�ɂ��Ă��܂��B

�@�m���@�̎O��O�ɒ������̂������O�ł����B

����E�O��(�O��E��)�͂����Ă��ł������ł���!

��������������A�Q�q�q�̏����ɋL�O�ʐ^���B���Ă��炢�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Ƒ��ʂł��ɂȂ�܂�

|

|

|

| �m���@�O��@(2023.03.03_11:54) |

�O��O�ŋL�O�ʐ^�@(2023.03.03_12:00) |

�@1621�N(���a7)�A����2�㏫�R�G���̖��Ō����B

����24m�A����50m�A��������7�����ł��̍\���E�K�͂ł͉䂪���ő勉�̖ؑ���ł��B

�u�ؒ��R�v�̝G�z�̑傫���͏�2�����������ł��B

�@�O���������傫�ȐΒi���G�b�`���I�b�`�����ƁA�傫�ȉ����̂��鋫���ɏo�܂����B

�@�R��l����e���J��u��e���v�ł��B

1639(���i16)�N�ɓ���3�㏫�R�ƌ��ɂ�茚�Ă�ꂽ�Ԍ�45m�A���s��35m�A��3m�̑s���

�����ł��B

|

|

|

| ��e���O�̍L�������@(2023.03.03_12:03) |

��e����]�ށ@(2023.03.03_12:03) |

�@��e���ɏオ�菇�H�ɏ]���A���̘L���`���ɗ��ɉ���W��ɃC�x���g�̔q�ώ�t������܂����B

�q�ϗ�800�~��[�߂ē����ցB

��������ʐ^�B�e�͋֎~����Ă��܂��B

����́A�ʐ^�����j�ƌ��ǂ���b��y�@���{�R �m���@ (chion-in.or.jp)�����p������

���������܂����B

�@�����Ē����̂Ƃ���ɁA�@�R��l�s��G�}(����Ƃ��Ắw�@�R��l�G�`�x�Ƃ��ēo�^�����

����)�̃��v���J���W������Ă��܂����B

�m���@�ɓ`���@�R��l�̓`�L�G���ŁA��l�̖v��100�N��ɍ��ꂽ���̂�48������Ȃ�

�����ł��B

�@����֓���܂��B

1641�N�ɉƌ������������召�̕���́A���R���Q�q���ꂽ�ۂ̋����Ƃ��Ďg�p����܂����B

�@�悸�͑����ł��B

�Ԍ���36m�A���s��25m�̍L���ł��B

���@����̌`��������A54��̕��ԁu�߂̊ԁv�𒆐S�Ɏ��h�̋��ɉ�ɏ����ł��܂��B

�@����䢒߂̊ԣ�̉��G�w�Q�ߐ}�x�ł��B

���T�H�̒�E���M�ɂ��A16�ʂ̋�����9�H�̒߂��`����Ă��܂��B

�@�u�߂̊ԁv�̐��ׂɂ���̂��u���̊ԁv�A�L����27��B

�k�E���E����14�ʂ̉��ɂ́A�������Œ߂Ƌ��ɏ�����̂ɕ`����Ă��܂��B

���̉��G�̍�҂���쏮�M�Ƃ����B

�@���R���y������ۂɎg���u��i�̊ԁv�A���@����̌`���ł��B

�@����̘L���łȂ����������ցB

�����X�^�b�t�ɂ��ƁA��������̘L���́A��e����

�W�������䁨�q����Ɏ���S��550m�̘L���ŁA

��������̖����Ɏ��������o�āA����ɂ͋Ȏ҂�

���邽�߂������Ƃ��B

�@�q����͑����̖��̃X�y�[�X�A6������Ȃ�B

����䂪�p�u���b�N�X�y�[�X�Ȃ̂ɑ��A�q����̓v���C

�x�[�g�X�y�[�X�B

�����畧�Ԃ��Ȃ����A��lj�����n��ȂǗ���������

���̂���ł��B

�@�u�ᒆ�R���̊ԁv�ɂ́A��쏮�M�M�́u�ᒆ�R���}�v�̉��G�B�@���̕ǂɂ́u�ؒ��R�v�Ə����ꂽ

�|�������������Ă��܂����B

�O��̝G�z�ɂ���u�ؒ��R�v�Ɠ����傫���������ł��B

�@�����ĕ���뉀������뉀���q����뉀���������̏��H�Ō��w���܂����B

�@����뉀�͍]�ˎ��㏉���ɏ��x���B�Ɖ��̂���m�ʕ��ɂ���č�낳�ꂽ�Ɠ`������

���܂��B

���R�R�[�̍��፷�����A�Z�\�`�̒r�𒆐S�ɂ����r���V���뉀�ŁA����̉ؗ�Ȍ��z

�ƂƂ��ɁA����ӂ����������i�������o���Ă��܂��B

�@�����뉀�ł��B

|

|

| �����뉀�@(2023.03.03_12:41) |

|

|

|

�����뉀�@�u�ƌ������A���̏��v(����)��]��

(2023.03.03_12:43) |

�����뉀�@(2023.03.03_12:47) |

�@�q����̒뉀�ł��B

�ʖ��u��\�ܕ�F�̒�v�ƌĂсA�m���@�̍���u����ɔ@����\�ܕ�F���}�}�v����ɂ���

���̂ŁA�ՏI�̎��ɁA�O�����̂���Έ���ɔ@����25���̕�F���Ɋy��y�}���ĉ�����

�l��ƐA�����݂ŕ\���������̂������ł��B

��ɔz�u����Ă���͈���ɔ@���Ɠ�\�ܕ�F���A�A�����݂͗��}�_��\���Ă���B

|

|

| �q����뉀(��\�ܕ�F�̒�)��]�ށ@(2023.03.03_12:43) |

�@�q����̒�̉��ɐi�ނƏ��K�͂ȕ����A�u�������v���B

1956(���a31)�N�ɏĎ���A��y�J�C800�N�̋L�O���ƂƂ��āA1974�N�ɍČ��B

�����ɂ͒m���@�̑��c�Ɋւ��������O��(�ƍN�E�G���E�ƌ�)�̏ё���ƈʔv�����u�����

����B

|

|

|

| �������E�y�� (2023.03.03_12:44) |

��������]�ށ@(2023.03.03_12:46) |

�@��1���Ԃقǂ̌��w�ł����B

����܂Œm���@�̎O��͉����Ă܂����A�����̓��F�ɓ��茩�w�����̂͏��߂Ăł����B

�������ɁA��y�@���{�R�̎��@�ł��B

�������̂������������܂����B

�������炳�قlj����Ȃ��̂ŁA���Ԃ̓s��������^�N�V�[�Ŏ��̐������Ɍ������܂����B

���� Diary-2.archive.2023.03 / No.115-2023.03.03 / Diary-2.archive.2023.03 / No.115-2023.03.03 /

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���̓~�̗�(2/3)�`�������`�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ TOP�y�[�W�֖߂� TOP�y�[�W�֖߂�

|

|