(出典) 朝日新聞朝刊/2023年02月06日

世界のエネルギー環境が半世紀ぶりの激動期を迎えている。ロシアのウクライナ侵略で

天然ガスなど化石燃料の価格高騰と供給不安が広がり、70年代のオイルショック以来の

「エネルギー危機」とも称される。

一方で、地球温暖化による「気候危機」への対応も待ったなしの課題だ。この二つの危機を同時に乗り越え、持続的な社会システムへと向かえるのか。それが問われる局面だ。

主要国は、次々と動き出している。化石燃料からの脱却が遅れてきた日本も、歩みを速めなければならない。

再生可能エネルギーで先を行く欧州は、風力の開発にも力を入れている=2017年1月、デンマークのアンホルト洋上風力発電所 |

|

■50年ぶりの衝撃

「忘れられていたエネルギー安全保障が、非常に重要な課題として戻ってきた」

著書「石油の世紀」で知られるダニエル・ヤーギン氏は昨秋の国際会議でこう指摘した。

無法な侵略戦争に対し、日米欧はロシアからの石炭・石油の輸入を段階的に止め、ロシアは経済制裁に対抗して欧州へのガス供給を絞る。資源が露骨な武器に使われる現実を、世界は久々に目の当たりにした。

50年前の石油危機を思い起こせば、戦争と禁輸、世界経済の混乱など共通点も多い。当時、石油消費国は、国際エネルギー機関(IEA)を結成し、石油備蓄での協調を図った。

一方、今回の危機は石油以外にも及び、消費国間の資源争奪戦の様相も見える。欧州は石炭の再活用や、ロシアに代わる燃料の調達先確保に走り、間隙(かんげき)をぬって中国やインドがロシア産を買い入れている。

新しい国際秩序の姿はまだ見えない。ただ明らかなのは、新秩序は、脱炭素化を伴わなければならないことだ。IEAのビロル事務局長はこう展望する。「エネルギー市場と政策は変わった。よりクリーンで安価、安全なエネルギーシステムに向かう歴史的な転換点になる」

■加速する再エネ拡大

石炭回帰のような急場しのぎはあっても、欧州を含めた世界の脱炭素化への流れは、

昨年以降もむしろ強まっている。

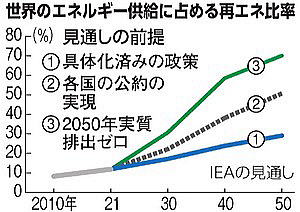

主役は、やはり再生可能エネルギーだ。脱炭素と自給向上の両方に役立ち、経済性も

増している。IEAが昨年末に出した世界の発電能力の予測では、今後5年間の伸びの9割以上を再エネが占める。導入量は前年の予測より3割多く、勢いは年を追って加速して

いる。

米欧や中国では、長期戦略の見直しも相次ぐ。再エネや蓄電池、水素利用、電動車などの拡大で野心的な計画を掲げ、技術開発やインフラ投資を官民で進める方向だ。

二つの危機は、社会の構造を変え、持続的な経済成長につなぐ好機にもなりうる。それを現実のものにしようと、新たな競争の時代が始まっている。

日本はどう臨むのか。まず基本にすべきは、新技術の普及をはじめ内外で変化する情勢に機敏に応じ、有用な成果を積極的に取り込む姿勢だろう。

この点で日本には反省がある。2000年代に再エネの革新が世界で広がる中で、国内の本格的な取り組みは11年の福島第1原発事故の後まで遅れた。政府も産業界も、慣れ親しんだ化石燃料や原子力に重きを置くあまり、抜本的な変革に背を向けてきたのではないか。その轍(てつ)を踏むことは許されない。

■未来に向かう挑戦を

昨年末、政府は「GX(脱炭素化)実現に向けた基本方針」と今後10年間の工程表をまとめた。官民で150兆円を投資する想定だ。脱炭素化に本腰を入れること自体は当然だが、手放しでは評価できない。

新方針は、再エネと原発の「最大限活用」をうたう。ただ原発は難題が多く、主役にはなれない。他方、再エネと省エネは、今の技術でも拡大の余地が大きい。これらを主軸に据え、普及に向けた課題の克服に力を注がなければならない。

技術革新のさらなる追求も欠かせないが、官民の役割分担は明確にすべきだ。研究開発やインフラ整備では政策支援が大切であっても、担い手はあくまで企業や研究機関である。市場競争の動向を点検しつつ、支援の方法を修正する柔軟な構えが望ましい。かつて先端技術を誇った太陽光発電や蓄電池での失速も省みるべきだろう。

国際協調の推進も日本の役割だ。脱炭素技術の多くは、実用化の際に国境を超えた協力が必要になる。「地球益」の観点で政府は動いてほしい。

50年前の危機後、日本は省エネや液化天然ガスの普及を先導した。人の営みに不可欠なエネルギーを未来へ橋渡しする挑戦に、再び踏み出す時である。

TOPページへ戻る TOPページへ戻る

|