「偽文書」は文化財? 「地元の宝」?滋賀・湖南

「椿井文書」 指定解除の方針めぐり住民反発

|

(出典) 朝日新聞朝刊/2024年07月04日

室町時代に描かれたはずの絵図が、実は江戸後期につくられた偽文書だったら、文化財指定は取り消すべきか−−−。 滋賀県湖南市で、そんな問題が起きている。

指定解除を検討する市に対し、地元住民らは「地元の宝」と反発し、検証を求めている。

偽文書の歴史的価値を、どう考えたらいいのだろうか。

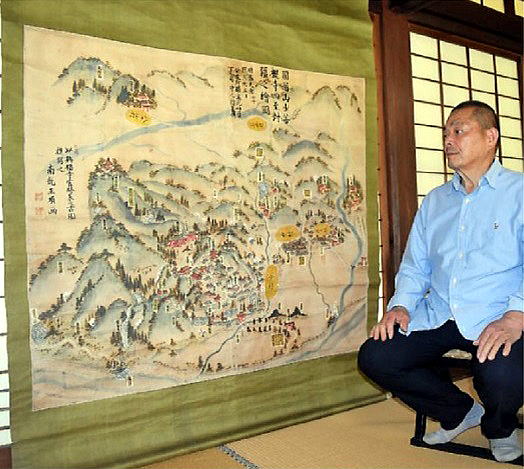

問題になっているのは、西応寺(同市)の「紙本著色少菩提寺絵図」(縦118センチ、幅134センチ)。 奈良時代、聖武天皇の命で僧の良弁が開き、戦国時代に焼失したとされる寺院群が描かれる。 明応元年(1492年)4月や南龍王順の模写などと記され、1977年に甲西町(現湖南市)が文化財指定した。

ところが、馬部隆弘・中京大教授が2020年に出した著書などで、絵図に記された明応

は改元が7月で、元年4月は存在しないことを指摘。 南龍王順は江戸後期の国学者・

椿井政隆(1770〜1837)が用いた号の一つで、絵図は江戸後期に椿井によって多数作成された偽文書「椿井文書」= =だった可能性が高まった。 =だった可能性が高まった。

市は22年度の文化財保護審議会で、絵図は偽文書にあたり、歴史的資料としての価値

が低いなどとして指定文化財を解除する方針をまとめた。 今後、市が審議会に諮問し、

答申を受ければ実際に解除されることになる。 市の担当者は「審議会から解除の方向性

が示されたが、時期などについては未定」と話す。

専門家は「歴史的価値 位置付け直しては」

一方、西応寺や住民らは今年2月、「菩提寺の文化財を守る会」を結成。 絵図には現存

する石造物などが詳しく描かれ、地元の子どもたちが郷土の歴史を学ぶ際に使われるな

ど、地域づくりの礎となっているという。 守る会は5月、市長に要望書を提出。 解除の前

に現地調査し、絵図に描かれた内容を検証することや、地元への事前説明・協議を求め

ている。

西応寺の奥野賢悟住職(76)は「絵図は、自分たちの住むまちがどんなところかを学ぶ

根拠にしてきた。 偽文書だから解除、ではなく、中身を見た上で判断してほしい」と話す。

|

| 「紙本著色少菩提寺絵図」と、所蔵する西応寺の奥野賢悟住職=滋賀県湖南市 |

椿井文書 椿井文書

江戸後期、山城国椿井村(現在の京都府木津川市)出身の国学者・椿井政隆が

中世の文書や絵図を偽装し、創作した文書群。 土地や水利などを巡る争いが

あると、椿井は一方の主張に有利な偽文書を作成し、提供した。 近畿一円に数

百点あり、各市町村史で中世の状況が分かる史料として扱われていた。

馬部教授も「市としても、偽文書を見過ごしたと思われたくないというメンツがあるのか

もしれない。 だが、指定解除ではなく、歴史的な価値を位置付け直す方向で考えるべき

だ」と話す。 「同時代の古文書と照らし合わせれば、なぜこのような偽文書が作られたの

かを研究することもできる。 指定の解除は、椿井文書の散逸にもつながりかねない」とも

指摘。 2点の椿井文書を指定文化財にしている滋賀県日野町では、町史の中で内容を

疑問視する形にとどめているという。

文化庁によると、全国の自治体が条例で指定する文化財は、古文書などを含む美術

工芸品で約6万2千件あるが、指定取り消しとなれば極めて珍しいという。 国宝・重要

文化財でも指定の取り消しは焼失に限られ、一度評価した文化財の価値を再検討した

例は、贋作であることが判明して1961年に陶器3件の重要文化財指定を取り消した

「永仁の壺事件」くらいという。

東京大学史料編纂所の本郷和人教授は「江戸時代のものだって大切。 急いで指定を

外す必要はないのでは」と話す。 国の重要文化財でも、長谷川等伯が描いた「武田信玄

像」は、現在では信玄ではないという説が有力視されるが、国は名称も含めて変更してい

ない。

「椿井文書は偽文書としても、江戸時代以降の人がだまされたということも面白いし、

現在の文化財指定に一石を投じたという意味もある。 地域の宝として、いわく付きの

まま大切にすればいいのではないでしょうか」

(松浦和夫、西田健作)

TOPページへ戻る TOPページへ戻る

|

|